Перевод О. В. Творогова

А в это время Игорь Святославич, внук Олегов, выступил из Новгорода месяца апреля в двадцать третий день, во вторник, позвав с собой брата Всеволода из Трубчевска, и Святослава Ольговича, племянника своего, из Рыльска, и Владимира, сына своего, из Путивля. И у Ярослава попросил в помощь Ольстина Олексича, Прохорова внука, с ковуями черниговскими. И так двинулись они медленно, на раскормленных конях, собирая войско свое. Когда подошли они к реке Донцу в вечерний час, Игорь, взглянув на небо, увидел, что солнце стоит словно месяц. И сказал боярам своим и дружине своей: “Видите ли? Что значит знамение это?” Они же все посмотрели, и увидели, и понурили головы, и сказали мужи: “Князь наш! Не сулит нам добра это знамение!” Игорь же отвечал: “Братья и дружина! Тайны божественной никто не ведает, а знаменье творит бог, как и весь мир свой. А что нам дарует бог - на благо это или на горе нам - это мы увидим”.

И, сказав так, переправился через Донец, и подошел к Осколу, и ждал там два дня брата своего Всеволода: тот шел другой дорогой из Курска. И оттуда двинулись к Сальнице. Здесь приехали к ним разведчики, которых посылали ловить “языка”, и сказали приехавшие: “Видели врагов, враги ваши во всем вооружении ездят, так что либо поезжайте без промедления, либо возвратимся домой: не подходящее сейчас для нас время”. Игорь же обратился к братии своей: “Если нам придется, не приняв боя, вернуться, то позор нам будет хуже смерти; пусть же будет так, как нам бог даст”. И, порешив так, ехали всю ночь,

Наутро же, в пятницу, в обеденное время, встретились с полками половецкими; успели подготовиться половцы: вежи свои отправили назад, а сами, собравшись от мала до велика, стали на противоположном берегу реки Сюурлий. А наши построились в шесть полков: Игорев полк посередине, а по правую руку - полк брата его Всеволода, по левую - Святослава, племянника его, перед этими полками полк сына его Владимира и другой полк, Ярославов, - ковуи с Ольстином, а третий полк впереди - стрелки, собранные от всех князей. И так построили полки свои. И обратился Игорь к братии своей: “Братья! Этого мы искали, так дерзнем же!” И двинулись на половцев, возложив на бога надежды свои. И когда приблизились к реке Сюурлию, то выехали из половецких полков стрелки и, пустив по стреле в сторону русских, ускакали. Еще не успели русские переправиться через реку Сюурлий, как обратились в бегство и те половецкие полки, которые стояли поодаль за рекой.

Святослав же Ольгович, и Владимир Игоревич, и Ольстин с ковуями-стрелками бросились их преследовать, а Игорь и Всеволод двигались медленно, держа строй своих полков. Передовые отряды русских избивали половцев и хватали пленных. Половцы пробежали через вежи свои, а русские, доскакав до веж, захватили там большой полон. Некоторые с захваченными пленниками лишь ночью вернулись к своим полкам. И когда собрались все полки, обратился Игорь к братии своей и к мужам своим: “Вот бог силой своей обрек врагов наших на поражение, а нам даровал честь и славу. Но видим мы бесчисленные полки половецкие - чуть ли не все половцы тут собрались. Так поедем же сейчас, ночью, а кто утром пустится преследовать пас, то разве все смогут: лишь лучшие из половецких конников переправятся, а уж нам самим - как бог даст”. Но сказал Святослав Ольгович дядьям своим: “Далеко гнался я за половцами, и кони мои изнемогли; если мне сейчас ехать, то отстану по дороге”. Согласился с ним Всеволод и предложил заночевать здесь. И сказал Игорь: “Не удивительно будет, мудрые, братья мои, и умереть тут”. И легли здесь.

Когда же занялся рассвет субботнего дня, то начали подступать полки половецкие, словно лес. И не знали князья русские, кому из них против кого ехать, - так много было половцев. И сказал Игорь: “Вот думаю, что собрали мы на себя всю землю Половецкую - Кончака, и Козу Бурновича, и Токсобича, Колобича, и Етебича, и Тертробича”. И тогда, посоветовавшись, все сошли с коней, решив, сражаясь, дойти до реки Донца, ибо говорили: “Если поскачем - спасемся сами, а простых людей оставим, а это будет нам перед богом грех: предав их, уйдем. Но либо умрем, либо все вместе живы останемся”. И, сказав так, сошли с копей и двинулись с боем. Тогда по божьей воле ранили Игоря в руку, и омертвела его левая рука. И опечалились все в полку его: был у них воевода и ранили его прежде других. И так ожесточенно сражались весь день до вечера, и многие были ранены и убиты в русских полках.

Когда же настала ночь субботняя, все еще шли они, сражаясь. На рассвете же в воскресенье вышли из повиновения ковуи и обратились в бегство. Игорь же в это время был на коне, так как был ранен, и поспешил к ним, пытаясь возвратить их к остальным полкам. Но, заметив, что слишком отдалился от своих, снял шлем и поскакал назад к своему полку, ибо уже узнали князя и должны были вернуться. Но так никто и не возвратился, только Михалко Юрьевич, узнав князя, вернулся. А с ковуями не бежал никто из бояр. только немного простых воинов да кое-кто из дружинников боярских, а все бояре сражались в пешем строю, и среди них Всеволод, показавший немало мужества. Когда уже приблизился Игорь к своим полкам, половцы, помчавшись ему наперерез, захватили его на расстоянии одного перестрела от воинов его. И, уже схваченный, Игорь видел брата своего. Всеволода, ожесточенно сражающегося, и молил он у бога смерти себе, чтобы не увидеть гибели брата своего. Всеволод же так яростно бился, что и оружия ему не хватало. И сражались, обходя вокруг озеро.

И так в день святого воскресенья низвел на нас господь гнев свой, вместо радости обрек нас на плач и вместо веселья - на горе на реке Каялы. Воскликнул тогда, говорят, Игорь: “Вспомнил я о грехах своих перед господом богом моим, что немало убийств и кровопролития совершил на земле христианской: как не пощадил я христиан, а предал разграблению город Глебов у Переяславля. Тогда немало страданий испытали безвинные христиане: разлучаемы были отцы с детьми своими, брат с братом, друг с другом своим, жены с мужьями своими, дочери с матерями своими, подруга с подругой своей. И все были в смятении: тогда были полон и скорбь, живые мертвым завидовали, а мертвые радовались. что они, как святые мученики, в огне очистились от скверны этой жизни. Старцев пинали, юные страдали от жестоких и немилосердных побоев, мужей убивали и рассекали, женщин оскверняли. И все это сделал я, - воскликнул Игорь, - и недостоин я остаться жить!

И вот теперь вижу отмщение от господа бога моего: где ныне возлюбленный мой брат? Где ныне брата моего сын? Где чадо, мною рожденное? Где бояре, советники мои? Где мужи-воители? Где строй полков? Где кони и оружие бесценное? Не всего ли этого лишился я теперь, и, связанного, предал меня бог в руки беззаконникам. Это все воздал мне господь за беззакония мои и за жестокость мою, и обрушились содеянные мною грехи на мою же голову. Неподкупен господь, и всегда справедлив суд его. И я не должен разделить участи живых. Но теперь вижу, что другие обретают венец мученичества, так почему же я - один виноватый - не претерпел страданий за все это? Но, владыка господь бог мой, не отвергни меня навсегда, но какова будет воля твоя, господи, такова и милость нам, рабам твоим”.

И тогда окончилась битва, и разлучены были пленники, и пошли половцы каждый к своим вежам. Игоря же взял в плен муж именем Чилбук из Тарголовцев, а Всеволода, брата его, захватил Роман Кзич, а Святослава Ольговича - Елдечук из Вобурцевичей, а Владимира - Копти из Улашевичей. Тогда же на поле битвы Кончак поручился за свата своего Игоря, ибо тот был ранен. И из стольких людей мало кто смог по счастливой случайности спастись, невозможно было скрыться беглецам - словно крепкими стенами окружены были полками половецкими. Но наших русских мужей около пятнадцати убежало, а ковуев и того меньше, а остальные в море утонули.

В это время великий князь Святослав Всеволодович отправился в Карачев и собирал в верхних землях воинов, намереваясь на все лето идти на половцев к Дону. Когда уже на обратном пути оказался Святослав у Новгорода-Северского, то услышал о братьях своих, что пошли они втайне от него на половцев, и был он этим очень раздосадован. Святослав в то время плыл в ладьях; когда же прибыл он в Чернигов, прибежал туда Беловод Просович и поведал Святославу о случившемся в Половецкой земле. Святослав, узнав обо всем, вздохнул тяжело и сказал, утирая слезы: “О дорогая моя братия, и сыновья, и мужи земли Русской! Даровал мне бог победу над погаными, а вы, не сдержав пыла молодости, отворили ворота на Русскую землю. И как я только что досадовал на Игоря, так теперь оплакиваю его, брата своего”.

После этого послал Святослав сына своего Олега и Владимира в Посемье. Узнав о случившемся, пришли в смятение города посемские, и охватила их скорбь и печаль великая, какой никогда не бывало во всем Посемье, и в Новгороде-Северском, и во всей земле Черниговской: князья в плену и дружина пленена или перебита. И метались люди в смятенье, в городах смуты начались, и не милы были тогда никому и свои близкие, но многие забывали и о душе своей, печалясь о своих князьях. Затем послал Святослав к Давыду в Смоленск, со словами: “Сговаривались мы пойти на половцев и лето провести на берегах Дона, а теперь половцы победили Игоря, и брата его, и сына; так приезжай же, брат, охранять землю Русскую”. Давыд же приплыл по Днепру, пришли и другие на помощь и стали у Треполя, а Ярослав с полками своими стоял в Чернигове.

Поганые же половцы, победив Игоря с братией, немало возгордились и собрали всех людей своих, чтобы пойти на Русскую землю. И начался у них спор. Говорил Кончак: “Пойдем к Киеву, где была перебита братия наша и великий князь наш Боняк”. А Гза говорил: “Пойдем на Сейм, где остались их жены и дети: там для нас готовый полон собран, будем города захватывать, никого не опасаясь”. И так разделились надвое: Кончак пошел к Переяславлю, и окружил город, и бился там весь день. Владимир же Глебович, князь Переяславля, был храбр и силен в бою. Выехал он из города и напал на врагов, и лишь немногие из дружины решились ехать за ним. Жестоко бился он и был окружен множеством половцев. Тогда остальные переяславцы, видя, как мужественно бьется их князь, выскочили из города и выручили князя своего, раненного тремя копьями. А славный воин этот, Владимир, тяжело раненный, въехал в город свой, утер мужественный пот за отчизну свою. И послал Владимир к Святославу и к Давыду с просьбой: “Половцы у меня, так помогите же мне”. Святослав послал к Давыду, а Давыд стоял у Треполя со смоленцами. Смоленцы же начали совещаться и сказали так: “Мы пришли к Киеву, если бы была там сеча - сражались бы, но зачем нам другой битвы искать, не можем - устали уже”. А Святослав с Рюриком и с другими, пришедшими на помощь, пошли по Днепру против половцев; Давыд же возвратился назад со своими смоленцами. Половцы, услышав об этом, отступили от Переяславля. И, проходя мимо Римова, осадили его. Римовичи затворились в городе и заполнили все заборолы, и, по воле божьей, рухнули две городницы с людьми на сторону осаждавших. На остальных же горожан напал страх. Кто из них выбежал из города и бился в болотах подле Римова, те и спаслись от плена, а кто остался в городе - тех всех пленили. Владимир же посылал к Святославу Всеволодовичу и к Рюрику Ростиславичу, призывая их к себе на помощь. Но Святослав задержался, ожидая Давыда со смоленцами. И гак опоздали князья русские и не догнали половцев. Половцы же, взяв город Римов, с полоном отправились восвояси, а князья вернулись по своим домам, печалясь о сыне своем Владимире Глебовиче, получившем тяжелые смертельные раны, и о христианах, взятых в полон погаными.

Вот так бог казнит нас за грехи наши, привел на нас поганых не для того, чтобы порадовать их, а, нас наказывая и призывая к покаянию, чтобы мы отрешились от своих дурных деяний. И наказывает нас набегами поганых, чтобы мы, смирившись, опомнились и сошли с пагубного своего пути.

А иные половцы двинулись по другой стороне <Сулы> к Путивлю. Гза с большим войском разорил окрестности его и села пожег. Сожгли половцы и острог у Путивля и вернулись восвояси.

Игорь же Святославич в то время находился у половцев, и говорил он постоянно: “Я по делам своим заслужил поражение, и по воле твоей, владыка господь мой, а не доблесть поганых сломила силу рабов твоих. Не стою я жалости, ибо за злодеяния свои обрек себя на несчастия, которые я и испытал”. Половцы же, словно стыдясь доблести его, не чинили ему никакого зла, но приставили к нему пятнадцать стражей из числа своих соплеменников и пять сыновей людей именитых, и всего их было двадцать, но не ограничивали его свободы: куда хотел, туда ездил и с ястребом охотился, а своих слуг пять или шесть также ездило с ним. Те стражи его слушались и почитали, а если посылал он кого-нибудь, то беспрекословно исполняли его желания И попа привел из Руси к себе с причтом, не зная еще божественного промысла, но рассчитывая, что еще долго там пробудет. Однако избавил его господь по молитвам христиан, ибо многие печалились о нем и проливали слезы.

Когда же был он у половцев, то нашелся там некий муж, родом половчин, по имени Лавр. И пришла тому мысль благая, и сказал он Игорю: “Пойду с тобою в Русь”. Игорь же сначала не поверил ему, к тому же лелеял он дерзкую надежду, как это свойственно юности, замышляя бежать в Русь вместе со своими мужами, и говорил: “Я, страшась бесчестия, не бросил тогда дружину свою и теперь не могу бежать бесславным путем”. С Игорем же были сын тысяцкого и конюший его, и те убеждали князя, говоря: “Беги, князь, в землю Русскую, если будет на то божья воля - спасешься”. Но все не находилось удобного времени, какого он ждал. Однако, как говорили мы прежде, возвратились половцы из-под Переяславля, и сказали Игорю советчики его: “Не угоден богу твой дерзкий замысел: ты ищешь случая бежать вместе с мужами своими, а что же об этом не подумаешь: вот приедут половцы из похода, и, как слышали мы, собираются они перебить и тебя, князь, и мужей твоих, и всех русских. И не будет тебе ни славы, ни самой жизни”. Запал князю Игорю в сердце совет их; испугавшись возвращения половцев, решил он бежать.

Но нельзя ему было бежать ни днем, ни ночью, потому что стерегли его стражи, но посчитал он самым подходящим время на заходе солнца. И послал Игорь к Лавру конюшего своего, ведя передать: “Переезжай на тот берег Тора с конем поводным”, - ибо решился он бежать с Лавром на Русь. Половцы же в это время напились кумыса. Когда стало смеркаться, пришел конюший и сообщил князю своему Игорю, что ждет его Лавр. Встал Игорь в страхе и в смятении, поклонился образу божьему и кресту честному, говоря: “Господи, в сердцах читающий! О, если бы ты спас меня, владыка, недостойного!” И, взяв с собой крест и икону, поднял стену шатра и вылез из него, а стражи тем временем забавлялись и веселились, думая, что князь спит. Он же, подойдя к реке, перебрался на другой берег, сел на коня, и так поехали они с Лавром через вежи.

Принес ему господь избавление это в пятницу вечером. И шел Игорь пешком до города Донца одиннадцать дней, а оттуда - в свой Новгород, и все обрадовались ему. Из Новгорода отправился он к брату своему Ярославу в Чернигов, прося помочь ему в обороне Посемья. Обрадовался Игорю Ярослав и обещал помощь. Оттуда направился Игорь в Киев, к великому князю Святославу, и рад был Игорю Святослав, а также и Рюрик, сват его.

23 апреля 1185 г. Игорь Святославич, князь Новгорода Северского, выступил в поход против половцев. Вместе с ним отправился также его сын Владимир, княживший в Путивле, и племянник Святослав Ольгович из Рыльска. В пути к ним присоединился и четвертый участник похода - брат Игоря Всеволод. Затмение 1 мая 1185 г. встревожило князей и воинов: они увидели в нем недоброе предзнаменование, но Игорь убедил своих соратников продолжать поход. Посланные вперед разведчики также принесли нерадостные вести: половцев уже не удастся застать врасплох, поэтому нужно либо немедленно нанести удар, либо повернуть назад. Но Игорь посчитал, что если они возвратятся домой, не приняв боя, то обрекут себя на позор «пуще... смерти», и продолжил путь в половецкую степь.

Утром в пятницу 10 мая они одолели половцев и захватили их вежи (шатры, кибитки). После этой победы Игорь собрался немедленно повернуть назад, пока не подоспели другие половецкие отряды. Но Святослав Ольгович, далеко преследовавший отступавших половцев, воспротивился, ссылаясь на усталость своих коней. Русские заночевали в степи. Наутро в субботу они увидели, что окружены половецкими полками - «собрали на себя всю землю Половецкую», как говорит Игорь в летописном рассказе. Всю субботу и утро воскресения продолжалась ожесточенная битва. Неожиданно дрогнули и побежали отряды ковуев (воинов-тюрков, данных в помощь Игорю Ярославом Черниговским); Игорь, попытавшийся остановить их бегство, отдалился от своего полка и был взят в плен. Русское войско потерпело полное поражение. Лишь пятнадцать «мужей» смогли прорваться через кольцо половцев на Русь.

Одержав победу над Игорем, половцы нанесли ответный удар: опустошили левобережье Днепра, осадили Переяславль Южный, который героически оборонял князь Владимир Глебович, захватили город Римов, сожгли острог (укрепления) у Путивля. Месяц спустя после поражения (как предполагает Б. А. Рыбаков) Игори удалось бежать из плена. Таковы зафиксированные Лаврентьевской летописью события 1185 г.

Описанию похода Игоря посвящены две дошедшие до нас исторические повести: одна - в составе севернорусской Лаврентьевской, другая - южнорусской Ипатьевской летописи.

Историческая повесть о походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в Ип летописи отличается подробным последовательным описанием событий. Изложение проникнуто горячим сочувствием к участникам похода, их поражению. Летописная повесть не лишена художественности: ей присущи драматизм, образность и выразительность отдельных мест, живость повествования. Автором ее был либо непосредственный участник событий, либо человек, стоящий близко к новгород-северскому князю.

Рассказ Лаврентьевской летописи лаконичен. Летописец с явным осуждением говорит об Игоре и его брате Всеволоде. Повествование носит религиозно-дидактическую окраску; в рассказе приводятся цитаты из «священного писания».

Художественное своеобразие «Слова о полку Игореве» особенно ярко раскрывается при его сопоставлении с летописными историческими повестями.

Особенной обстоятельностью отличается повесть Ипатьевской летописи. Здесь рассказывается, что 23 апреля 1185 г., во вторник, князь Игорь Святославич выехал из своего города Новгород-Северска, взяв с собою своего брата Всеволода из Т рубчевска, племянника своего Святослава Ольговича из Рыльска и сына своего Владимира из Путивля.

При них был и вспомогательный отряд «коуев» (осевшие кочевники), которых прислал Игорю черниговский князь Ярослав. Князья двинулись в поход против половцев.

Когда они дошли до реки Донца, случилось солнечное затмение. И бояре и дружины смутились, видя В этом недоброе знамение. Но Игорь сказал: «Сами увидим, на добро нам или на зло сотворил его бог». Войска переправились через Донец, подошли к Ос колу, где Игорь два дня поджидал брата; тот шел иным путем из Курска. Отсюда пошли к реке Сальнице.

3десь их встретили заранее высланные вперед «сторожа» — разведчики, которые сообщили, что видели половцев уже готовыми к бою, и советовали князьям вернуться домой. Но князья не согласились на это. «Если нам, не бившеся, возвратиться, то срам нам будет хуже смерти».

На другой день, в пятницу, встретились с половцами. Русские построились в шесть полков, имея отборных стрелков впереди. Первая стычка с врагами была удачна для русских: они разбили половцев, захватили пленных и богатую добычу. Игорь хотел преследовать врагов и ночью, но по просьбе Святослава согласился переночевать на месте, чтобы дать отдых людям и коням.

На рассвете следующего дня, в субботу, половцы начали наступать со всех сторон. Начался бой. Во время боя Игоря ранили в руку. Бой длился всю субботу и ночь на воскресенье. На рассвете дрогнули черниговские кони и побежали. Игорь поскакал, чтобы остановить их, но ничего не добился. На обратном пути Игорь был схвачен половцами. Бой кончился полным разгромом русских. Все князья были взяты в плен.

О походе Игоря великий князь киевский Святослав узнал во время своих разъездов для подготовки похода на половцев, который он предполагал предпринять летом. Позднее он узнал и о поражении Игоря. Это известие очень огорчило великого князя.

Разгромив Игоря, половцы бросились на Русь. Они разбились на два отряда. Одни, во главе с Кончаком, пошли на Киевскую область, другие, с ханом Гза — на Посемье. Кончак осадил город Переяславль, но взять его не смог. Тогда он отошел от города и на обратном пути напал на город Римов и захватил его. Гза разорил Путивльскую область, пожег села и даже часть укреплений города и вернулся в свои степи.

Дальше летописная повесть рассказывает о жизни Игоря в плену и о бегстве его из плена при содействии половчанина Лавора (Овлура). Благополучно добрался Игорь до своего Новгород-Северска, оттуда поехал сначала к Ярославу черниговскому, а от него в Киев, к великому князю Святославу.

Таким образом, повесть рассказывает об определенном историческом событии — о походе северских князей на половцев в 1185 г. и о последовавшем набеге половцев на южные княжества. Ее автор обстоятельно повествует о походе, останавливая внимание читателя на мелких подробностях, старается точно изложить всю фактическую сторону похода. Довольно искусно автор строит свою повесть, вводя в нее не только описание событий, но и речи Игоря, Святослава и других лиц,

Автор живо рисует пребывание Игоря в плену, подготовку к бегству и возвращение на родину. Религиозно настроенный автор пронизывает свою повесть церковно-христианским духом. Благочестием наделяет он и князя Игоря. Победу русских над половцами при первом столкновении Игорь объясняет помощью бога, а поражение — наказанием божьим за те убийства и кровопролития, которые он, Игорь, учинил на Руси.

По-иному строит свое произведение автор «Слова о полку Игореве». Поход Игоря ему важен не сам по себе, не как интересный сюжет для повествования, а как показательный пример того, к чему приводят разрозненные действия отдельных князей, которые в погоне за славой забывают общерусские интересы. Он осмысливает причины неудачи похода Игоря, беря жизнь Руси за целых полтора столетия — от «старого» Владимира (Святославича) до «нынешнего Игоря».

Автор «Слова» раздумывает над судьбами Русской земли, страдающей от княжеских раздоров и нападений половцев. Основное в «Слове» — не событие, не факты, а их смысл и значение для Руси. Автор стремится разъяснить, как пагубны для страны княжеские междоусобия, как от них страдает народ, как этим пользуются половцы, нападая на Русь. Но автор не только разъясняет это, но и заставляет пережить, перечувствовать основные несчастья своей страны, размыслить над ними, он старается призвать князей к согласию между собой и к единению в защите Русской земли.

СЛОВО О ПОЛКУ

или

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

Роковой закон

Однажды я со товарищи вышел в туристический поход вблизи дня затмения. Как только мы «встали на воду», т.е. спустили байдарки на реку, нас догнала другая группа туристов на каяках. Дело было в Северной Карелии, река была не самая простая. Проходя препятствие (руины старого моста), один лихой каякер ринулся наперерез в слив (проход между камнями) и помешал моему экипажу. Пришлось идти в соседний слив, и в результате мы врезались в поваленное дерево и перевернулись. К счастью, никто не пострадал. Это произошло в момент солнечного затмения в августе 1999г.

Этот случай подтвердил правило традиционной астрологии: начинать что-либо перед затмением категорически запрещено.

Отличники от истории

Когда я учился в школе, у нас на уроках истории ходила шутка: «Вам как урок отвечать? Как в учебнике или как на самом деле было?»

Когда я был маленький, то верил, что эти «поганые коммуняки» всю отечественною историю исковеркали, переписали под свои идеологические представления, так как им надо было, или, точнее, как, по их мнению, могло и должно было быть, что, дескать, вся история шла к победе пролетариата над эксплуататорами. Прошли годы, и я понял – там потрудились и до них. Встречались «отличники от истории» во все века и во всех странах. В том числе и в России.

Я не сторонник Фоменко и Носовского. Их бред (перешедший в бренд) я даже читать не смог. Здесь будет мой собственный "бред", так как я этим заболел давно и без них могу фантазировать над историей.

Главная тема

В астрологии есть аксиома: есть аспект на небе – есть событие на земле. Проверять историю астрологией я догадался не сразу. Сначала известные исторические факты я пытался проверить с точки зрения психологической и рационально-логической достоверности. А потом совместил это с астрологической проверкой.

Рассмотрим с этих позиций одно очень известное событие из истории Руси, которое даже послужило основной литературных и музыкальных произведений.

Лаврентьевская летопись гласит: «Даровал господь победу великую нашим князьям и воинам их над врагами нашими, побеждены были иноплеменники куманы, или половцы. И сказал Владимир: «В этот день, дарованный нам господом, возрадуемся и возвеселимся, ибо господь избавил нас от врагов наших и поверг врагов наших под ноги наши, и сокрушил головы змиевы». И была радость великая: дружина обогатилась пленниками, и колодников повели, оружье добыли и коней, и возвратились домой, славя бога и святую богородицу, скорую на помощь роду христианскому.

В г о д 6 6 9 4 [т.е. в 1186 от Р.Х. ]. Месяца мая в первый день, в день памяти святого пророка Иеремии, в среду, под вечер было знаменье на солнце, и так сильно потемнело, что можно было людям увидеть звезды, и в глазах все позеленело, а солнце превратилось как бы в месяц, а в рогах его словно горящие угли. Страшно было видеть людям знамение божие».

Следовательно, летопись утверждает, что 1 мая 1186 (либо 1185) года произошло тотальное затмение! Солнце было закрыто полностью. Это случается очень редко, большинство затмений незаметны без телескопов и закопченных стекол.

Это затмение видели войска в донских степях в районе реки Каялы (по одной летописи) или Северского Донца (по другой). История с географией – та еще! Каяла и Донец впадают в Дон с разных сторон и на приличном расстоянии друг от друга. Возможно, упоминание о Каяле – это поздняя вставка политического характера (с целью расширить древние границы Руси).

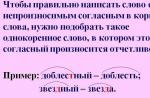

Если обобщить Лаврентьевскую, Ипатьевскую летописи, Степенную книгу*, сведения, сообщенные М.Карамзиным, то складывается следующее впечатление: за некоторое время до затмения (в конце апреля) русские одержали победу над половцами. Вероятно, весенние «зачистки» были обычной практикой того времени. После того, как затмение произошло, поход был продолжен и завершился сокрушительным поражением русских войск.

Неожиданная модуляция

Возникает вопрос: неужели в то время не знали, что затмение – это дурное предзнаменование? Может быть всех астрологов всех «зачистили»? Не верю!

Ипатьевская летопись говорит, что князя Игоря предупреждали об опасности затмения, но он заявил, что затмение творит Бог, и к делам человеческим это не имеет отношения.

Могло ли так быть? Думаю, что нет.

Все астрологи и древние мудрецы знали, что перед затмением (и даже перед простым новолунием) хорошо завершать, а не начинать процессы или дела. Тем более такие серьезные дела как выход в поход или начало войны. Нет, так никто бы не поступил, а дождался бы новолуния (а может быть, и приказал бы астрологам сделать элекцию для похода!).

Я летописцу не верю. И торжественно очищаю свои уши.

* Текст летописей см. http://old-ru.ru/03-18.html и http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es3/es3-1511.htm?cmd=2&istext=1 . Я изучил все доступные источники (в том числе многотомное Полное Собрание русских летописей). Повести Временных Лет о походе князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году содержатся в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. Похожие повествования из других летописей, так или иначе, зависят от этих двух. К Ипатьевской летописи восходят сокращённые рассказы Густинской летописи и «Кройники» Феодосия Софоновича. К Лаврентьевской летописи восходят сообщения о походе Игоря на половцев в большинстве других русских летописей, а также в общерусских летописных сводах (Софийская 1-я и Новгородская 4-я летописи), а также в Степенной книге.

Самая длинная лапша: Лаврентьевская летопись о походе князя Игоря

Рассмотрим рассказ о походе князя Игоря в Лаврентьевской летописи. Это самый подробный источник – и потому считающийся наиболее заслуживающим доверия. Посмотрим, так ли это.

Рассказ о походе Игоря в Лаврентьевской летописи не является самостоятельным произведением, представляя собой часть статьи про 1185 г. целиком. Статья начинается рассказом об удачных боевых действиях князей Святослава Всеволодовича и Рюрика Ростиславича, в которых не приняли участия Ярослав Черниговский и Игорь Новгород-Северский. Собственно рассказ о походе Игоря начинается словами: « В то же время Святославич Игорь, внук Олгов, поеха из Новагорода месяца априля в 23 день, во вторник, поимяи со собою брата Всеволода ис Трубечка, и Святослава, сыновця своего, из Рыльска, и Володимера, сына своего, ис Путивля, и у Ярослава испроси помочь, Ольстина Олексича, Прохорова внука, с коуи Черниговьскими...». Повесть эта пространна, перечисляет массу обстоятельств, деталей событий, воспроизводит речи персонажей, как будто ее автор был одним из участников похода или писал со слов участников, в том числе самого князя Игоря. Именно эта особенность текста создает ощущение подделки, поскольку текст этой летописи содержит подробности, которые обычно не запоминаются, если их специально не записывали. Об этом говорит мой собственный (и немалый) опыт длительных походов.

Возникает вопрос: откуда летописец знает такие подробности? В летописи говорится, что, начав поход, князья шли, «собираючи дружину свою», медленно, потому что у них кони были «тучны велми», раскормлены; что, подходя к Донцу, вечером Игорь увидел солнечное затмение и обсудил это явление с дружиной; указывается дальнейший их путь, время ожидания шедшего иным путем из Курска Всеволода; сообщается о донесении и совете разведки (или ускорить движение, или возвратиться), также о решении Игоря не возвращаться, не бившись, чтобы избежать «сорома», о расположении полков в первом бою, о ходе боя, о возвращении тех, кто пустился преследовать бежавших половцев.

Попутно возникает вопрос: как русичи могли преследовать половцев, если боевые кони того времени двигались либо шагом или галопом, а рысаков не было – их еще не завезли? Как известно, арабские рысистые породы лошадей появились позже (после крестовых походов), как в Европе, так и на Руси. В те времена основная ударная сила войска русских (и других европейских армий) – это закованная в броню конница. Она движется либо шагом, либо галопом. Но галопом такая конница может проскакать версту (около 1,5 км), поэтому она атаковала с расстояния около 500- 700 метров. А о преследовании не могло быть и речи.

После этого есть некоторый перескок либо пропуск после фразы «друзии же ночь приехаша к полком с полоном», ибо следом говорится: «и яко собрашася половци вси. И рече Игорь...», причем из его речи ясно, что русские уже видели («видохом »), т.е. с расстояния не далее 5-6-и км или 4-х верст, сколько половецких полков стоит против них, или, как писал летописец, « суть совокуплени », хотя раньше об этом речи в тексте не было. Дальше сообщается о совете князей и решении их, несмотря на явную опасность промедления, остаться там же ночевать, - из нежелания бросить при спешном отступлении тех, кто участвовал в преследовании половцев, и чьи кони поэтому были утомлены. Это снова вызывает большое сомнение, поскольку вряд ли невозможно было бы уйти назад пешком, ведя коней в поводу и тем самым избегнуть боя.

Затем идет рассказ о бое, начавшемся с наступлением следующего, субботнего, дня и окончившегося в воскресенье полным поражением русского войска и пленением князя Игоря и других русских князей, причем точно говорится, к кому и из какого рода половцев кто из них попал в плен (удивительная память и информированность летописцев!). Плененный князь Игорь произносит длинный монолог, раскаиваясь главным образом в своей воинской жестокости «в земле крестьяньстей» [таково написание в летописи – И.П.] при взятии «на щит» г. Глебова вблизи Переяславля. К чему бы это ему говорить? Как говорится: «а ля гер – ком а ля гер»… Всё это как-то не вяжется с реальностью, остается смутное ощущение, что «так не бывает».

Но Ипатьевская летопись – это еще цветочки. В других летописях мы встречаем такое «клиповое сознание», по сравнению с которым Евровидение – просто шедевр логики.

Лапша покороче, но запутаннее

О походе Игоря Ипатьевская летопись говорит значительно короче, чем Лаврентьевская, причем в статье 6694 (т.е. за 1186 год от Р.Х.). О солнечном затмении 1 мая говорится тут без связи с походом и поражением Игоря. Рассказ о походе начинается словами: «Того же лета здумаша Олгови внуци на половци, занеже бяху не ходили томь лет со всею князьею, но сами поидоша о себе, рекуще: мы есмы ци не князи же?..». Согласно этому рассказу, с Игорем в поход идут два сына, и сходятся князья у Переяславля. Заметившие приближение княжеских ратей половцы, говорится далее, послали «по всеи земли своеи» за помощью, выступили русским навстречу, вынуждены были принять бой до подхода основных своих сил, потерпели поражение и, бросив свои вежи с женщинами и детьми, бежали. Расходясь в хронологии похода, Ипатьевская и Лаврентьевская летописи сообщают, что после захвата половецких веж победители три дня стояли там, веселясь и гордясь тем, что они нанесли поражение половцам в их земле. Тогда как князья, ходившие на половцев с великим князем Святославом, бились с ними, « зря на Переяславль », в своей земле, « а в землю их не смели на них ити ». «Русичи избить их до конца», а в случае успеха - «ити в луку моря, где же не ходили ни деди наши», - «а не ведущи Божья строенья», - замечает летописец...

Далее идет описание затмения, состоявшегося после разгрома первых половецких отрядов. « В г о д 6 6 9 4 (1186). Месяца мая в первый день, в день памяти святого пророка Иеремии, в среду, под вечер было знаменье на солнце, и так сильно потемнело, что можно было людям увидеть звезды, и в глазах все позеленело, а солнце превратилось как бы в месяц, а в рогах его словно горящие угли. Страшно было видеть людям знамение божие».

Можно ли было видеть это затмение – об этом разговор особый.

Вообще летописи сообщают о самых разных событиях, тут и походы, и затмения, и рождения: «в тот же год, того же месяца в восемнадцатый день, в день памяти святого мученика Потапия, в субботу, родился сын у великого князя Всеволода, и нарекли имя ему в святом крещении Константин».

Ипатьевская летопись сообщает: «В том же году надумали внуки Ольговы пойти на половцев, так как не ходили в прошлом году со всеми князьями, но сами по себе пошли, говоря: «А что, мы разве не князья? Такую же себе славу добудем!» И встретились у Переяславля Игорь с двумя сыновьями из Новгорода-Северского, брат его Всеволод из Трубчевска, Святослав Ольгович из Рыльска и пришедшие на помощь к ним из Чернигова. И вошли в землю половцев. Те же, услышав, пошли навстречу, говоря: «Братия наша перебита и отцы наши, а другие в плену, а теперь вот на нас идут». Послали весть по всей земле своей, а сами пошли навстречу и поджидали войска свои, а наши к ним идут, к вежам их. Половцы встретили их, не подпустив к вежам, и, не дожидаясь остальных войск, сошлись в битве. И побеждены были половцы, и гнали их до веж, и взяли русские полон - жен и детей, и стояли три дня в вежах их, веселясь и говоря: «Братия наша ходила со Святославом, великим князем, и бились с половцами на виду у Переяславля, те сами к ним пришли, а в землю Половецкую не посмели за ними пойти. А мы в земле их, и самих перебили, и жены их полонены, и дети их у нас. А теперь пойдем следом за ними за Дон и перебьем их всех без остатка. Если же и тут одержим победу, то пойдем вслед за ними и до лукоморья, куда не ходили и деды наши, а славу и честь свою всю возьмем до конца». Но не знали о предначертании божьем.

А остатки разбитых половцев бежали к войску своему, куда прежде весть посылали, и рассказали им о своем поражении. Те же, услышав, пришли к ним на помощь и за другими послали. И сошлись с русскими стрельцы, и бились три дня стрельцы, а в копейном бою не сходились, ожидая свою дружину, а к воде не дали им подойти».

К чему я процитировал два этих пространных отрывка?

Во-первых, складывается впечатление, что половцы – оседлый народ. «Вежи», по-видимому, означает «башни, укрепления». Во-вторых, упоминание о неких «стрельцах» вообще позволяет спросить – а о каких временах пишет летописец? Или (о ужас!): когда были добавлены эти «стрельцы» в летопись?

Как половецкие лучники три дня сдерживали русскую кавалерию?

Вспомним Лермонтова: «Два дня мы были в перестрелке – что толку в этакой безделке?»

Несколько дней можно стрелять только из ружей (и пушек)! Причем – будучи в укрытии, либо находясь в редутах (флешах). Три дня стрелять из луков невозможно: стрел не хватит. К тому же, поскольку половцы - степняки, то и с древесиной для качественных стрел у них – «напряженка». А вот обычный пехотинец времен Суворова (и Бородино) нес с собой на марше 1000 патронов (стандартный ранец весит пуд, да плюс ружье и скатка – всего чудо-богатыри несли на себе килограммов под 20). Вполне реально, имея столько патронов, два-три дня удерживать плацдарм. Иное дело – луки и стрелы. Поскольку количество стрел не может быть больше ста-двухсот на одного лучника, то арифметика проста – стрельбы будет максимум на несколько часов, а не на три дня. А значит, сдерживать конницу врага можно лишь недолго, а не три дня, учитывая, что это тяжелая конница, закованная в железо.

Что тогда мог лучник? С дистанции в 100- 200 м, не далее, произвести 10-20 выстрелов по атакующей коннице и уйти за ряды пехоты, либо вести стрельбу по маневрирующей пехоте. И всё. Для конных лучников дистанция для стрельбы сокращается вдвое. При условии, что у половцев мало «тяжелых» всадников, нет панцирной пехоты, нет пеших профессиональных лучников, т.е. армии в настоящем виде, а есть лёгкая конница со слабыми луками. В таком случае им придется маневрировать, и долго это продолжаться не сможет: стрелы кончатся раньше, а пешие лучники противника будут сбивать атаки бездоспешных всадников уже на дальних дистанциях.

Кочевники (а историки уверены, что половцы – кочевники) должны всячески избегать лобового столкновения. Три дня сдерживать русское войско, не подпуская к реке, было возможно лишь при двух условиях:

наличие огнестрельного оружия;

наличие укреплений (хотя бы земляных).

Значит, этот кусок текста – более позднее добавление. И этот текст не относится к событиям этой летописи. Весь этот эпизод вообще может оказаться более поздней подделкой - фальсификатом .

Возможен ли дальний поход весной?

Следующее возражение против похода Игоря – время года. В апреле-мае в степях еще нет травы!

В более поздних летописях, описывающих карательные операции московских царей против донского казачества в эпоху Ивана IV , читаем, что эти походы всегда происходят осенью. Летом – жарко, весной и зимой лошадям нечего есть, остается осень! В апреле-мае мог быть только короткий рейд вдоль границы, но рейд аж к Азовскому морю (тогда Сурожскому) был бы возможен только осенью-зимой.

Карамзин как зеркало русского историзма

А теперь обратимся к тому месту «Истории государства Российского», где знаменитый и авторитетный историк разворачивает перед глазами читателя картину похода князя Игоря на половцев в 1185 году:

«Бедствие Игоря. Апреля 13, 1185 г. Мая 1>. Чрез несколько месяцев торжество Россиян обратилось в горесть. Князья Северские, Игорь Новгородский, брат его Всеволод Трубчевский, и племянник их, не имев участия в победах Святослава, завидовали им, и хотели ещё важнейших. Случившееся тогда затмение солнца казалось их Боярам предзнаменованием несчастным».

Как известно, Карамзин всегда отдавал предпочтение более древним летописям, но в этот раз предпочел Ипатьевскую, более позднюю, проигнорировав Никоновскую, в которой упоминание о затмении отсутствует. Карамзин утверждает, что солнечное затмение во время похода БЫЛО! - и никаких других вариантов не рассматривает.

В каких темных очках князь Игорь наблюдал затмение?

Самое главное возражение против леденящей кровь истории с затмением состоит вот в чем:

ЗАТМЕНИЕ УВИДЕТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО. Разве что через закопченное стекло. Или сквозь темные очки. Так и представляю князя Игоря с бутылочным зеленым осколком (от «Жигулевского») или в голливудских темных очках.

ПОЛНОГО ЗАТМЕНИЯ В ТО ВРЕМЯ НЕ БЫЛО. Ни в 1185, ни в 1186 году. Мало того – его на территории Руси в XII веке НЕ БЫЛО ВООБЩЕ.

Анализ карт солнечных затмений за 19 предыдущих и 19 последующих лет показывает, что в эти годы не было возможности наблюдать полное солнечное затмение в Киеве, или в районе Ростова на Дону, или Астрахани в мае месяце. В мае одного года может быть только одно солнечное затмение, а не два, два встречается крайне редко, раз в несколько сот лет. Другие подходящие даты -- 14 мая 1230 г. (частичное затмение) и 6 мая 1464 г. (почти полное).

Затмение конечно, было, но когда - искать надо, вероятнее всего, в голове летописцев или Карамзина!

Астрологические импровизации: надутые щеки Дизи Гиллеспи

А сколько есть в этой истории факторов, понятных только астрологам! Их более десятка.

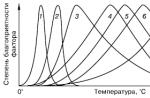

Я построил модель в виртуальном планетарии, и вот как выглядела максимальная фаза затмения 1 мая 1185 года.

Как видите, очень похоже. При таком затмении кажется, что набежала небольшая тучка, но не видно звёзд и тем более не темно как ночью. Освещенность практически не меняется. Специально сообщаю, что это схема, а не фотография. Так примерно выглядит затмение через закопченное стекло либо через специальные светофильтры. То есть, так мог видеть затмение Игорь – любитель «Жигулевского» и «Людей в черном». Ария летописца о полном затмении – из другой оперы. Н и в 1999 году, ни в 1185 году затмения, описанного летописцем, быть не могло.

Главный калибр: карта затмения 1 мая 1185 года – это не карта военного поражения!

Мы не знаем, когда Игорь вышел в поход на половцев (если вышел…). Но карта затмения, построенная на координаты столицы государства (Киева) должна отражать важнейшие события этого периода – весны 1185 года.

И можно с полной уверенностью сказать, что она не описывает поражение в войне.

Первое что бросается в глаза -- затмение происходит на Уране, т.е. в градусе затмения стоит Уран. Подобное всегда сопровождается катастрофами безличного и массового характера. Могло рухнуть здание, могли быть народные волнения, могли быть какие-то перемены в государстве. Но на гибель войска это не похоже, поскольку высшие планеты являются показателями безличных природных или техногенных катастроф, стихийных бедствий (ураганов, землетрясений, климатических аномалий и т.п.).

Действие Урана подобно молнии: всё внезапно и необратимо. Вероятно, это затмение могло касаться финансов, поскольку сама точка затмения -- в VIII доме карты затмения. Я бы предположил, что на таком затмении изъяли из обращения золотые деньги или, наоборот, медные. На это указывает и Лилит в Скорпионе во II доме.

Ближайший пример затмения на Уране -- 5-го января 1992 г. Это затмение обусловило начало «шоковой терапии» в российской экономике и жесткие экономические реформы.

Если бы летописцы отметили, что рухнула стена или башня в Киеве, или возникли финансовые трудности у Руси -- поверил бы.

(Впрочем, все ясно! Русские взяли у половцев кредит конскими хвостами или сеном с необозримых степей, а потом, чтобы его не отдавать, пошли на половцев войной...)

Затмение 1185 года -- в VIII доме карты, что описывает катастрофу, катаклизм, дефолт, разорение, повлиявшие негативно на весь народ русский. А в летописи говорится о поражении в локальном конфликте, которое даже не все заметили. Более того, если верить тем же летописям, Игорь сбежал из плена, собрал войска и нанес поражение половцам. Фактически, это событие не изменило состояние русского государства в отличие от затмения 1992 г., которое превратило миллионы людей на постсовковом пространстве в нищих.

В карте 1185 г. знаменательно соединение звезды Поллукс с Селеной. Поллукс -- Бессмертный Близнец, пожертвовавший своим бессмертием ради брата. Это звезда воинов, борцов за справедливость и счастье других людей. Она требует безусловного самопожертвования. Возможно, это действительно описание героизма Игоря – и в таком случае я несу ахинею. Но, по-моему, свидетельств, подтверждающих мою версию, все же достаточно.

Плутон – сигнификатор противника -- в соединении с Селеной в знаке Рака, а Марс – младший управитель VII дома врагов -- в Рыбах. Рассмотрев множество карт, связанных с началом боевых действий, я не обнаружил ни одного примера начала войны с Марсом в Рыбах и с соединением Плутона и Селены.

Марс в Рыбах – тварь пугливая и боится призраков больше реальности. Плутон, смягчен Селеной, поскольку Селена выше его по статусу в небесной иерархии. Следовательно, такая констелляция не могла поддерживать войну. Все эти стояния были и до затмения, а значит, в мае серьезной войны в принципе не должно было начаться.

Жребий Победы соединен с Юпитером в Х доме. Это суперсильная позиция, но для окончания. Противостояние к Нептуну, конечно, поражает Жребий Победы, но, вероятнее всего, никто никуда не ходил. Два управителя третьего и первого домов в противостоянии, а без нормального III и I домов никакие походы, а тем более военные, не получатся.

Особенность этой карты затмения в том, что она императивно начинает действовать за 6 дней до затмения, на это указывает расстояние в градусах между Солнцем и Раху. Поэтому можно предположить, что это затмение действительно вызвало некий шок в обществе, но не такой, о котором пишет летопись.

Скорее всего, войны в том году вообще не было.

Еретические выводы или сольная каденция

Анализируя все имеющиеся в моем распоряжении летописи, я с ужасом понял, что нет нормальных летописей, написанных последовательно, а есть дикая «нарезка», эдакий винегрет из обрывков, в котором трудно сегодня найти логику и отделить различные по времени написания куски. Мог в летописи затесаться и некий кусок о затмении. Можно предположить, что была летопись, в которой рассказывалось о полном, тотальном затмении (до темноты), но говорилось в ней о событиях не XII века, или произошедших не в России, или и то, и другое. Такие затмения до полной темноты вообще крайне редки и случаются далеко не каждое столетие. И наблюдаются далеко не на всей Земле. Когда-то за таким затмением Кук отправился в другое полушарие, а в ХХ веке «солнечники» специально гонялись за такими затмениями по всему земному шару.

Итак, завершающий и торжествующий писк моего астрологического саксофона: выводы.

Первый: Летопись скомпилирована. В ней соседствуют места, повествующие о разных временах и о разных странах. Возможно, история с затмением – перепев какой-то более древней, причем не местной легенды. Такое ощущение от «рокового», «фатального» стиля летописей именно в этом отрывке, от сгустившейся атмосферы повествования. Возможно, эта легенда была специально вставлена церковниками (поскольку Игорь наказан за то, что он отрицает влияние затмения, то есть высших сил на человеческие дела).

Второй: Ни в этом году, ни ранее или позднее этого года такого затмения не было видно, а значит летопись – фальсификат. Либо дата случайно совпала, а в совпадения я не верю, поскольку совпадение – это высшая степень закономерности. В таком случае, дата затмения взята из других источников, описывающих некие события в другой стране, где затмение было видно и его действительно наблюдали.

Третий: Следовательно, можно предположить, что никакого похода не было, по крайней мере, в указанный год.

Четвертый: Те, кто сочинял «летописи», не занимались исторической реконструкцией, а значит, многое ляпы в тексте заметить не смогли и не исправили. Ляпы откровенные, не вписывающиеся в тактику и стратегию той эпохи. Поскольку я ею занимаюсь 20 лет, у меня есть некоторые представления о вероятности того или иного хода событий.

Мои собственные макароны

Я не ставил цель смоделировать историческую реальность астрологическими методами. То есть ответить на вопрос, а что на самом деле произошло в том далеком году с князем Игорем, ханом Кончаком и прочими героями этого блокбастера. Это тема для другой статьи или даже целой книги.

Реконструкция истории (и особенно ее загадочных, «темных» мест) астрологическими методами -- дело новое и пока практически неизведанное. Например, миф о призвании варягов. Можно ли его подтвердить или опровергнуть астрологически?

Но это уже тема будущей статьи.

Использованные материалы

Кудряшов К. В. Про Игоря Северского, про землю Русскую. М., 1959. С. 82-88;

ПЛДР под ред Стеллецкого - 1965. С. 247-261;

ПЛДР: XII век. М., 1980. С. 344-371;

Гетманец М. Ф. Тайна реки Каялы: Слово о полку Игореве. Харьков, 1982. С. 135-140;

Повести Древней Руси XI-XII века. Л., 1983. С. 353-375;

Альманах «Слово» - 1985. С. 415-422;

Літописні оповіді про похід князя Ігоря/Упорядкування, текстологічне досл i дження та переклади В.Ю.Франчук. Київ, 1988. С. 70-172.

Повесть временных лет (ПВЛ). Ч. 1. М.-Л. 1950, с. 18.

Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси. М. 1876, с. 238-239.

Пархоменко В.А. Русь в IX веке. - Известия Отделения русского языка и словесности, 1917, т. 22, кн. 2, с. 128-129.

Пархоменко В.А. У истоков русской государственности (VIII-XI вв.). Л. 1924, с. 5, 7.

Покровский М.Н. Избранные произведения. Кн. 1. М. 1966, с. 98.

Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве. М.-Л. 1936, с. 170-171, 9;. Греков Б.Д. Киевская Русь. М.-Л. 1939, с. 227-228.

ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 92). Завершается рассказ Лаврентьевской летописи размышлением о казнях Божиих, заимствованным из статьи предыдущего года (там тоже вторичным - почерпнутым из статьи 1093 ПВЛ).

Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись (Рец.) // Москв. 1843. № 12. Отд. Критика. С. 425).

Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Л., 1927. Вып. 2; 2-е изд. Т. 1, вып. 2. Стб. 397-400; Ипатьевская летопись // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Стб. 637-651 (оба изд. фототипически переизданы: М., 1962).

"Слово о полку Игореве" — шедевр древней литературы, произведение, проникнутое нежной и сильной любовью к родине, было открыто в начале 90-х годов XVIII века. Рукописный список "Слова" был найден известным любителем и собирателем русских древностей графом А.И. Мусиным-Пушкиным в сборнике, поступившем из Ярославля, из Спасо-Ярославского монастыря. Граф заинтересовался находкой и принялся изучать текст. Он показал рукопись своим друзьям — директору Московского архива Коллегии иностранных дел, историку Н.Н. Бантыш-Каменскому и его помощнику А.Ф. Малиновскому. В качестве консультанта был привлечен известный историк и писатель Н.М. Карамзин. По совету Карамзина и Малиновского Мусин-Пушкин решил опубликовать текст. В 1800 году "Слово" было издано. Это стало большим событием в литературной и культурной жизни русского общества начала XIX века. Сразу же началось интенсивное изучение и освоение памятника. Рукопись "Слова" вскоре погибла во время московского пожара 1812 года вместе со всем собранием рукописей Мусина-Пушкина и его библиотекой.

"Слово о полку Игореве" посвящено походу князя Игоря Святославича Новгород-Северского, предпринятому им в 1185 году против половцев.

Историческая основа событий такова. В 1184 году к юго-восточной границе Русской земли подступила большая орда половцев. Навстречу им вышел великий князь киевский Святослав Всеволодович. На реке Ореле, левом притоке Днепра, Святослав неожиданно напал на половцев, нанес им тяжелое поражение и взял в плен половецкого хана Кобяка с сыновьями. Игорь же не смог в это время присоединиться к Святославу. Он тяжело переживал свою неудачу: ему не удалось участвовать в победе, не удалось доказать своей преданности союзу русских князей. Вот почему в следующем, 1185, году он, "не сдержав юности", двинулся в поход против половцев. Окрыленный победой Святослава, он ставит себе безумно смелую задачу — собственными силами "поискать" старую Тмутаракань, когда-то подвластную его деду Олегу "Гореславичу". Он решается дойти до берегов Черного моря, уже почти сто лет закрытого для Руси половцами. Высокое чувство воинской чести, раскаяние в своей прежней политике, преданность новой — общерусской — все это двигало им в походе. В этом черты особого трагизма похода Игоря. Подробности похода Игоря освещены в древнерусских летописях.

Игорь выехал из Новгорода-Северского во вторник, 23 апреля 1185 года. Вместе с ним в поход выступили его сын Владимир и племянник Святослав Ольгович. Они поехали по направлению к Дону. У реки Донец Игорь увидел солнечное затмение, что предвещало беду. Застать половцев врасплох не удалось. Игорю советовали либо идти быстрее, либо возвратиться, на что князь ответил: "Если нам не бившися возвратиться, то срам нам будет хуже смерти". В пятницу полк Игоря столкнулся с небольшим отрядом половцев. Те не ожидали нападения и бросились бежать. Игорь догнал их и захватил богатую добычу.

На рассвете следующего дня лагерь русских оказался окружен половцами. Завязалась сеча, князь был ранен. До позднего вечера отбивалась дружина Игоря от половцев. Наутро следующего дня русские не выдержали половецкого натиска и побежали. Игорь поскакал остановить бегущих, даже снял шлем, чтобы дружина могла его узнать, но ничего не добился. На расстоянии полета стрелы от своего войска он был схвачен половцами. В плен попали все князья, часть дружины успела бежать, а часть была перебита. Так бесславно кончился поход Игоря. Это был первый случай, когда русские князья попали в плен. Произошло то, чего так опасался князь Святослав: земля русская стала жертвой нового половецкого нашествия. Когда Святослав узнал о беде Игоря, он горько вздохнул и сказал со слезами: "Милая моя братия, сынове и мужи земли русской! Не сдержали вы юности своей, отворили вы ворота половцам на землю русскую".

Совместными усилиями русским князьям удалось отбросить половцев обратно в степь. Игорь между тем томился в плену и каялся, считая, что не вражеская, а божья сила за грехи "обломила" его дружину. С помощью половчанина Оврула ему удалось бежать из плена. Он перешел вброд реку, сел на коня и помчался, как говорит летопись, на родину. Конь его пал в пути, одиннадцать дней Игорь пешком шел к Донцу и, наконец, прибыл в Новгород-Северский.

Эти исторические события, описанные в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, и дали автору "Слова о полку Игореве" сюжет.

Скорбь о постигшей родину беде, горькое раздумье о судьбах русской земли, терзаемой степными кочевниками, желание найти выход из создавшегося положения — такова основная тема "Слова". Автор пытается дать политическую и художественную оценку событий, он считает поражение Игоря одним из следствий отсутствия единения между князьями.

Основная идея "Слова" — страстный призыв русских князей к единению. Эта идея получает воплощение во всей художественной структуре произведения, в его сюжете и композиции.

"Слово" открывается небольшим вступлением. Выступление русских войск в поход составляет завязку сюжета, поражение — его кульминацию. Действие переносится в Киев, столицу Русской земли. Автор вводит символический сон Святослава, который заканчивается публицистическим призывом, обращенным к князьям, "постоять за землю русскую", отомстить за "раны Игоревы". Затем следует лирический плач Ярославны, жены Игоря. Он предваряет развязку — бегство Игоря из плена и его возвращение.

Автор использует самые значительные эпизоды из летописи, способные донести основную идею произведения. Патриотическая мысль соединяет все части в единое художественное целое. Лирическая взволнованность, публицистичность, политическая направленность и яркая художественность делают "Слово", по мысли В.Г. Белинского, "прекрасным благоухающим цветком славянской народной поэзии, достойным внимания, памяти и уважения" 1 .

Во вступлении "Слова" автор обращается к образу вещего Бояна, говорит о его исполнительском искусстве, умении "растекаться мыслию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками", размышляет, как ему начать печальную повесть о походе: старинным ли складом или выбрать свою манеру повествования. Его произведение — не слава, не хвала князьям, а реальное описание.

В "Слове" нет точных этнографических описаний, хотя отдельные детали, отражающие особенности быта и культуры можно обнаружить. Этнографические понятия сосредоточиваются в сознании автора "Слова" вокруг общенациональной идеи — борьбы за объединение Русской земли — и представлены как два враждебных мира, два противоположных полюса — "земля Русская" и "земля Половецкая".

Пространство, как пишет Д.С. Лихачев, может обладать своеобразными "географическими" свойствами. Пространство в "Слове", как представляется, обозначено этнографическими знаками, терминами, понятиями. Место действия — вся Русская земля. Кони ржут под Сулою, победы звенят в Киеве, трубы звучат в Новгороде-Северском, стяги стоят в Путивле... Здесь и Дунай ("девицы поют на Дунае"), и Волга, и Дон (воины Всеволода могут раскропить Волгу веслами, вычерпать Дон шеломами), Полоцк, Чернигов, Тьмутаракань. Автор называет отдельных ханов — Кончака, Гзака, Кобяка.

Русская земля в "Слове" — это и русский народ, русские ратаи (пахари), русские женщины и те "русичи"-воины, которые храбро сражаются с половцами и переживают разлуку с Русской землей. Не случайно горько и взволнованно звучит в "Слове" рефрен: "О Русская Земля, ты уже за холмом". Образы земледельческого труда, по замыслу автора, являются антитезой 2 войне, созидание противопоставляется разрушению, мир — войне. Уже редко "покрикивают" за сохою пахари, только голодные вороны каркают в поле, "трупы между собой деля, а галки свою речь говорили, собираясь лететь на поживу". Автор хочет видеть Русскую землю единой, могучей, и необходимым условием для него является мир, прекращение усобиц, во время которых князья "сами на себя измену ковали. И сказал брат брату: это мое и то мое же" 3 .

Автор подчеркивает, что сама природа реагирует на княжеские междоусобицы. "Трудно назвать другое какое-либо произведение, в котором события жизни людей и изменения в природе были бы так тесно слиты. И это слияние, единство людей и природы, усиливает значительность происходящего, усиливает драматизм. Все события русской истории получают резонанс в русской природе и тем самым оказываются удесятеренными в силе своего звучания" 4 . Природа сочувствует русским воинам, оплакивает их поражение, солнечное затмение предупреждает о неудаче похода, его сопровождают кровавые зори, вой волков, лай лисиц, клекот орлов. Свет солнца померк, ночь стонет грозой, тучи ползут к синему морю, никнут деревья от жалости, земля гудит, реки мутно текут.

Автор выступает выразителем народных интересов. Исследователь И.П. Еремин отмечает: "Автор, действительно, заполняет собой все произведение от начала до конца. Голос его отчетливо слышен везде, в каждом эпизоде, едва ли не в каждой фразе, именно он, автор, вносит в “Слово” и ту лирическую стихию, и тот горячий общественно-политический пафос 5 , которые так характерны для этого произведения" 6 .

Автор прославляет победу киевского князя над половцами, его идея выражена и в "золотом слове" Святослава. Оно перекликается со страстным призывом автора к князьям выступить "за землю Русскую, за раны Игоревы, удалого Святославича!" Князьям, говорит Святослав, надлежит забыть о своих распрях, прекратить усобицы, подумать о Русской земле и не дать в обиду половцам "своего гнезда", "вступить в золотое стремя и затворить ворота степи своими острыми стрелами".

В образе Святослава автор воплощает идеал мудрого, могучего правителя. В "золотом слове" князь скорбит о Русской земле, порицает храбрых, но безрассудных князей за единоличное выступление в поход против половцев. Вещий сон Святослава предрекает поражение русских. Он полон печали: "В эту ночь с вечера одевали меня черным покрывалом на кровати моей тисовой, черпали мне синее вино, с горем смешанное; сыпали мне из порожних колчанов поганых толмачей крупный жемчуг на грудь и обряжали меня. А доски без матицы в моем тереме златоверхом! Всю ночь с вечера вещие вороны каркали у Плеснеска на лугу, были они из Ущелья слез Кисанского и понеслись к синему морю". Бояре объяснили князю этот сон: "...вот два сокола слетели с отчего престола златого, чтобы попытаться отвоевать город Тмутаракань или напиться шлемом из Дона. Уже соколам крылышки подрезали поганых саблями, а сами опутали путами железными. Ибо темно стало в третий день: два солнца померкли, оба столпа багряные погасли, а с ними молодые месяцы...На реке Каяле Тьма Свет покрыла; на русскую землю накинулись половцы, словно выводок рысей" 7 .

Патриотические чувства народа, любовь к родине выражены и в описании автором его горя после поражения Игоря ("О! Рыдать Русской земле") и его радости после возвращения князя из плена ("Солнце светит на небе, князь Игорь — в Русской земле... Слава Игорю Святославичу, Буй-Тур Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Да будут здравы князья и дружина, сражающиеся за христиан с полками поганых! Князьям слава и дружине! Аминь" 8).

Автором воссоздаются и героические характеры русских женщин, оплакивающих своих мужей, павших в битве за Русь. Они выражают идею мира, идею дома, подчеркивают созидательное, народное, нравственное начало, противопоставляя мир войне. С особой душевной нежностью и глубокой грустью говорит о них автор. Их плачи соотносятся с описанием печали русской земли. "А Игорева храброго полка не воскресить! По нем кликнула Карна 9 и Жля 10 поскакала по Русской земле, жар неся погребальный в пламенном роге... И зарыдал... Киев от горести, а Чернигов от напастей, тоска разлилась по Русской земле, печаль обильная потекла среди земли русской... Жены русские восплакались, причитая: “Уж нам мужей своих милых ни мыслию помыслить, ни думою вздумать, ни очами не увидеть, а к золоту и серебру и подавно не прикоснуться!”" 11 .

Ярославна скорбит не только об Игоре, но и о всех павших русских воинах. Ее образ воплощает лучшие черты древнерусских женщин, горячо любящих, плач овеян нежностью и состраданием. Сила ее любви помогает Игорю бежать из плена. Она готова полететь кукушкою по Дунаю, омочить шелковый рукав в Каяле и обтереть князю кровавые раны на могучем его теле. Ярославна заклинает ветер не метать стрелы на воинов мужа, Днепр "прилелеять" Игоря. "Ярославна рано по утру плачет в Путивле, на стене зубчатой, причитая: “Светлое и пресветлое Солнце! Для всех тепло и красно ты! Зачем, господин, простер горячие свои лучи на воинов милого; в степи безводной зноем им луки повел, горем им колчаны заплел?”" 12 . Природа откликается на ее зов: "Разбушевалось море в полночь, идут смерчи, как тучи. Бог Игорю-князю путь указывает из земли половецкой в землю Русскую, к отчему золотому престолу. Погасли вечером зори. Игорь спит; Игорь бодрствует; Игорь мысленно степи мерит от великого Дона да малого Донца" 13 .

"Слово" насыщено народной поэзией, ее художественными образами. Деревья, трава, сказочные образы горностаев, борзого коня, сокола под тучами, гусей-лебедей присутствуют в произведении. Д.С. Лихачев отмечает: "Автор “Слова” творит в формах народной поэзии потому, что сам он близок к народу, стоит на народной точке зрения. Народные образы “Слова” тесно связаны с его народными идеями" 14 .

Созданию и восприятию этнографической картины способствуют деловая, военная, феодальная, трудовая, охотничья лексика, описание воинских обычаев, а также использование символики. Автором воспроизводится бой, называются виды оружия (меч, копье, щит), воинские атрибуты (знамена, стяги, хоругви), упоминается о княжеских обрядах (постриг, посажение на коня) — все это реальные факты русской истории, воссоздающие картины быта русского воинства и вообще феодального быта Древней Руси.

Д.С. Лихачев отмечает: "...многое в художественных образах “Слова” рождалось самой жизнью, шло от разговорной речи, от терминологии, принятой в жизни, из привычных представлений XII века. Автор “Слова” не придумывал новых образов. Многозначность таких понятий, как “меч”, “копье”, “щит”, “стяг” и т.д., была подсказана особенностями употребления самих этих предметов в дружинном обиходе" 15 .

Анализа человеческих чувств, психологических состояний, "душевного развития", безусловно, не найти в "Слове", поскольку это явление стилей эпического и монументального историзма. Однако психологизм "Слова" очевиден. События, образы, природа передают оттенки различных психологических состояний и ощущений. Это и тяжелые предчувствия обреченности, вызванные зловещим предзнаменованием: встревожены звери, птицы, тревога распространяется к Волге, Приморью, доходит до Тмутаракани. Туга наполняет ум, печаль течет, тоска разливается. Природа в "Слове" скорбит и тревожится; вой волков, лай лисиц, клекот орлов сменяется картинами долго меркнущей ночи, погасшей зари, замолкнувшего щекота соловья. И снова в предчувствии поражения русских воинов появляются кровавые зори и черные тучи, идущие от моря, мутно текущие реки и подземные стуки, символизирующие движение несметных сил половцев. Эти чувства сменяются патетическим призывом автора к объединению, затем лирическим умиротворением и, наконец, радостным и торжественным финалом. По верному замечанию Д.С. Лихачева, в "Слове" соединяются "идеи-эмоции", "идеи-чувства", "идеи-образы".

Эмоциональность также присуща самим событиям и самой природе. И побег Игоря из плена, и светлая, полная поэзии скорбь Ярославны, смягчающая боль утраты и поражения, и "золотое слово", и вещий сон Святослава, и личная тема Игоря, его переживания, и, наконец, многообразие проявлений авторского чувства любви к Родине: тревоги и тоски, горечи и гордости, нежности и радости — все это, сливаясь воедино, создает эмоциональный фон "Слова".

Большое место в "Слове" отводится изображению исторических лиц. Игорь, Всеволод, все "Ольгово храброе гнездо" пользуются у автора нескрываемой симпатией. Все они показаны как лучшие представители современного поколения князей, как храбрые воины, посвятившие себя борьбе с "погаными" и защите родины.

Игорь в изображении автора наделен всеми возможными качествами доблестного воина, готового на любые жертвы для блага земли Русской. Перед выступлением в поход он воодушевляет дружину словами, полными мужества и беззаветной храбрости. Смерть он предпочитает плену. Во время битвы Игорь обнаруживает благородство: в разгар боя он "заворачивает" полки, чтобы поспешить на помощь брату Всеволоду. По выражению автора, он "сокол", "солнце красное". Рассказывая о беде, постигшей князя, автор глубоко скорбит, вместе с ним скорбит и вся природа. Описывая бегство из плена, автор полон ликования, ибо, "как тяжко телу, кроме головы", так тяжко Русской земле "без Игоря". В знаменитом плаче Ярославны образ Игоря овеян нежностью, теплотой, горячим сочувствием.

Во всем подобен Игорю и Буй-Тур Всеволод. Он первый, о ком вспоминает автор "Слова", переходя к рассказу о битве, завязавшейся на реке Каяле. Это доблестный воин. Он един со своей дружиной, со своими воинами, которые, "как серые волки в поле, ищут себе чести, а князю славы". Он мужествен, его героические черты проявляются и в бою на Каяле. Подобно былинному богатырю, Буй-Тур Всеволод мечет на врага свои стрелы, гремит о шлемы врагов мечами "харалужными", скачет по полю брани, поражая врагов. Он так увлечен боем, что забывает о своих ранах, об отцовском "золотом" престоле. В его изображении автор использует элементы преувеличения (гиперболизации), следуя художественным принципам фольклора. Наделяя своих героев всеми доблестями храбрых воинов, автор даже изображает их как богатырей народного эпоса, в устно-песенной манере излагая их поведение и поступки. Например, Игорь, отправляясь в поход, садится на коня и едет по "чистому полю", Всеволод, где только не появляется, "тамо лежат поганые головы половецкие".

За рассказом в "Слове" отчетливо вырисовывается образ самого автора — горячего патриота Русской земли. Кто же был автором "Слова"? Существуют различные точки зрения на этот счет, например, один из дружинников Игоря, или певец Митус, великий князь Святослав Всеволодович, или сам Игорь. Д.С. Лихачев считает, что автор "Слова" участвовал в походе Игоря, поскольку живые картины похода отражаются в тексте: он создал памятник и сам записал его.

В каком жанре написано "Слово"? Мнения исследователей расходятся. Одни утверждают, что "Слово" — "песнь", поэма (лирическая или героическая), памятник древнерусского героического эпоса. Другие отрицают стихотворную природу памятника. По их мнению, "Слово" не песнь и не поэма, а воинская повесть, памятник древнерусской исторической повествовательной прозы. Д.С. Лихачев в своих работах показал, что в "Слове" соединены два фольклорных жанра — слово и плач. Оно близко к народной поэзии по идейной сущности и по стилю.

Высокая идейность "Слова", связь с насущными запросами народной жизни, великолепное мастерство, проявляющееся в отделке мельчайших деталей текста, — все это обеспечило памятнику одно из первых мест в ряду великих произведений мировой литературы.