Азот является элементом, необходимым для существования животных и растений, он входит в состав белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, хлорофилла, гемов и др. В связи с этим значительное количество связанного азота содержится в живых организмах, «мёртвой органике» и дисперсном веществе морей и океанов.

Несмотря на величайшую сложность, круговорот азота осуществляется быстро и беспрепятственно. Воздух, содержащий 78% азота, одновременно служит и огромным вместилищем и предохранительным клапаном системы. Он беспрерывно и в разных формах питает круговорот азота.

Цикл азота состоит в следующем. Его главная роль заключается в том, что он входит в состав жизненно важных структур организма - аминокислот белка, а также нуклеиновых кислот. В живых организмах содержится примерно 3% всего активного фонда азота. Растения потребляют примерно 1% азота; время его круговорота составляет 100 лет.

От растений-продуцентов азотосодержащие соединения переходят к консументам, от которых после отщепления аминов от органических соединений азот выделяется в виде аммиака или мочевины, а мочевина затем также превращается в аммиак (вследствие гидролиза).

В дальнейшем в процессах окисления азота аммиака (нитрификации) образуются нитраты, способные ассимилироваться корнями растений. Часть нитритов и нитратов в процессе денитрификации восстанавливается до молекулярного азота, поступающего в атмосферу. Все эти химические превращения возможны в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Эти удивительные бактерии - фиксаторы азота - способны использовать энергию своего дыхания для прямого усвоения атмосферного азота и синтезирования протеинов. Таким путем в почву ежегодно вносится около 25 кг азота на 1 га.

Но самые эффективные бактерии живут в симбиозе с бобовыми растениями в клубеньках, развивающихся на корнях растений. В присутствии молибдена, который служит катализатором, и особой формы гемоглобина (уникальный случай у растений) эти бактерии (Rhizobium) ассимилируют громадные количества азота. Образующийся (связанный) азот постоянно диффундирует в ризосфере (часть почвы), когда клубеньки распадаются. Но еще азот поступает в наземную часть растений. Благодаря этому бобовые исключительно богаты протеинами и очень питательны для травоядных. Годовой запас, таким образом накапливаемый в культурах клевера и люцерны, составляет 150-140 кг/га.

Помимо бобовых такие бактерии живут на листьях растений (в тропиках) из семейства Rublaceae, а также актиномицеты - на корнях ольхи, фиксирующие азот. В водной среде - это синие водоросли.

С другой стороны, бактерии-денитрификаторы разлагают нитраты, освобождают N 2 , который улетучивается в атмосферу. Но этот процесс не очень опасен, так как разлагает примерно 20% общего азота, и то лишь в почвах, очень удобренных навозом (примерно 50-60 кг азота 1 га). Общая схема круговорота азота представлена на рисунке4.

Рис.4. Схема круговорота азота.

Очень важно изучать и контролировать круговорот азота, особенно в антропогенных биоценозах, потому что небольшой сбой в какой-либо части цикла может привести к серьёзным последствиям: сильным химическим загрязнениям почв, зарастанию водоемов и загрязнению их продуктами разложения отмершей органики (аммиак, амины и др.), высокому содержанию растворимых соединений азота в питьевой воде.

Круговорот азота в настоящее время подвергается сильному воздействию со стороны человека.

Во-первых, поступление оксидов азота в атмосферу при сжигании топлива на ТЭЦ, транспорте, заводах («лисий хвост»). В промышленных районах их концентрация в воздухе становится очень опасной. Под воздействием излучения происходят реакции органики (углеводородов) с оксидами азота с образованием высокотоксичных и канцерогенных соединений. А также возникают кислотные дожди - явление, при котором наблюдается понижение pH дождевых осадков и снега из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами (например, оксидами азота). Химизм этого явления состоит в следующем. Для сжигания органического топлива в двигатели внутреннего сгорания и котлы подается воздух или смесь топлива с воздухом. Почти на 4/5 воздух состоит из газа азота и на 1/5 - из кислорода. При высоких температурах, создаваемых внутри установок, неизбежно происходит реакция азота с кислородом и образуется оксид азота:

N 2 + O 2 = 2NO - Q

Эта реакция эндотермическая и в естественных условиях происходит при грозовых разрядах, а также сопутствует другим подобным магнитным явлениях в атмосфере. В наши дни человек в результате своей деятельности сильно увеличивает накопление оксида азота (II) на планете. Оксид азота (II) легко окисляется до оксида азота (IV) уже при нормальных условиях:

2NO 2 + H 2 O = HNO 3 + HNO 2

образуются азотная и азотистая кислоты. В капельках атмосферной воды эти кислоты диссоциируют с образованием, соответственно нитрат- и нитрит-ионов, а ионы попадают с кислотными дождями в почву.

Во-вторых, массовое производство азотных удобрений (селитра) и их использование приводит к избыточному накоплению нитратов. Азот, поступающий на поля в виде удобрений, теряется из-за выщелачивания и денитрификации.

И наконец, сброс сточных вод, несоблюдение санитарных норм (выгул собак, неконтролируемые свалки органических отходов, плохое функционирование канализационных систем и др.) приводят к повышению уровня биологического загрязнения. Как следствие почва загрязняется аммиаком, солями аммония, мочевиной, индолом, меркаптанами и другими продуктами разложения органики. В почве образуется дополнительное количество аммиака, который затем перерабатывается бактериями в нитраты.

Условия существования животных организмов, обитающих в биоцикле «суша», резко отличаются от предыдущих. На суше наблюдаются гораздо более широкие изменения всех факторов среды обитания, чем в море или пресных водоемах.

Особое значение здесь приобретает климат и прежде всего одна из его составляющих - влажность воздуха, под влиянием которой и формировалась сухопутная фауна.

Главнейшими факторами, определяющими существование и распространение сухопутных животных, наряду с влажностью, служат температура и движение воздуха, солнечный свет, растительный покров. Пища здесь играет не меньшую роль, чем в других биоциклах, химизм же среды практически не имеет значения, поскольку атмосфера всюду одинакова, если не считать местных отклонений, обусловленных промышленными выбросами в атмосферу, о чем будет сказано далее.

Влажность воздуха в различных регионах Земли неодинакова. Изменение ее может вызвать разные реакции у животных. Если исключить организмы, нормальное существование которых не зависит от влажности, остальные животные будут либо влаголюбивыми - гигрофилы, либо сухолюбивыми - ксерофилы.

Влажность воздуха и почвы зависит от количества осадков. Следовательно, осадки оказывают на живые организмы опосредованное влияние. Вместе с тем осадки могут быть и самостоятельным фактором. Определенную роль играет, к примеру, форма осадков. Так, снежный покров зачастую ограничивает распространение видов, добывающих корм на земле. Например, хохластый жаворонок зимой не встречается севернее границы района относительно малоснежной и короткой зимы. С другой стороны, глубокий снег позволяет отдельным видам (сибирский лемминг и другие мелкие зверьки) перезимовывать и даже размножаться в зимний период. В снежных пещерах и тоннелях укрываются от холода нерпы и их враги - белые медведи.

Температура играет огромную роль в жизни обитателей суши, гораздо большую, чем в океане. Это объясняется большей амплитудой ее колебания на суше. Температура - прекрасный показатель климатических условий. Она часто более показательна, чем другие факторы (влажность, осадки). Средняя температура июля характеризует лето, января - зиму. Напомним, что воздействие температуры на организмы на суше более опосредовано другими климатическими факторами, чем в море.

Каждый вид имеет собственный диапазон наиболее благоприятных для него температур, который называется температурным оптимумом вида. Разница диапазонов предпочитаемых температур у разных видов очень велика. Если пределы температурного оптимума вида широки, он считается эвритермным. Если же этот оптимум узок и выход за пределы температурного лимита вызывает нарушение нормальной жизнедеятельности вида, последний будет стенотермным. Сухопутные животные более эвритермны, чем морские. Большая часть эвритермных видов населяет умеренные климатические зоны. Среди стенотермных могут быть термофильные, или политермные (теплолюбивые), и термофобные, или олиготермные (холодолюбивые) виды. Примерами последних служат белый медведь, мускусный овцебык, моллюски рода Vitrina, многие насекомые тундры и Альпийского пояса гор. В общем количество их сравнительно невелико хотя бы потому, что фауна холодных зон гораздо беднее по сравнению с другими. Стенотермных теплолюбивых видов значительно больше. Практически вся фауна тропиков земли, а это самая большая по числу видов фауна, состоит именно из них. Сюда входят целые классы, отряды, семейства. Типичными стенотермными теплолюбивыми животными являются скорпионы, термиты, рептилии, из птиц - попугаи, туканы, колибри, из млекопитающих - жирафы, человекообразные обезьяны и многие другие.

Кроме того, на суше существует немало эвритермных форм. Это изобилие обусловлено чрезвычайной изменчивостью температуры на суше. К эвритермным животным относятся многие насекомые с полным превращением, серая жаба Bufo bufo, а из млекопитающих - лисица, волк, пума и др. Животные, хорошо переносящие значительные колебания температур, распространены гораздо шире, чем стенотермные. Нередко ареалы эвритерм-ных видов простираются с юга на север через несколько климатических зон. К примеру, серая жаба населяет пространство от Северной Африки до Швеции.

Кроме указанных факторов среды в жизни наземных животных важную роль играет свет. Однако непосредственная зависимость, как это наблюдается у растений, здесь отсутствует. Тем не менее она есть. Это выражается хотя бы в существовании дневных и ночных форм. Следует отметить, что играет роль не само по себе освещение, а сумма света. В тропическом поясе этот фактор особого значения не имеет в силу своего постоянства, но в умеренных широтах положение меняется. Как известно, длина светового дня там зависит от времени года. Только длинным полярным днем (продолжительность его несколько недель) можно объяснить тот факт, что перелетные птицы Крайнего Севера успевают за короткое время вывести и выкормить птенцов, поскольку пищей им служат насекомые, а они деятельны круглые сутки. Изобилие света продвигает на север границы жизни многих видов. Короткий же зимний день не позволяет даже холодолюбивым птицам получить достаточное количество корма для компенсации энергетических затрат, и они вынуждены откочевывать на юг.

Мощным фактором, регулирующим жизненный цикл ряда животных, служит длина светового дня. Явление фотопериодизма, в объяснение которого существенный вклад внес советский зоолог А.С.Данилевский, обусловливает развитие определенного количества поколений у насекомых в течение года, а также возможность расширения ареалов животных в другие широтные пояса.

К существенным климатическим факторам нужно отнести и ветер. На земном шаре есть места, где он дует постоянно и с большой силой. Это особенно характерно для морских побережий и островов. Здесь, как правило, нет летающих насекомых - бабочек, мух, мелких пчел, ос, в то время как на близко расположенном материке они обитают. Отсутствие этих насекомых влечет за собой и отсутствие летучих мышей, питающихся ими. Для океанических островов типичны бескрылые насекомые, что уменьшает для них степень риска оказаться в море. Таким образом, ветер в известной мере определяет состав фауны.

Характер субстрата, т. е. грунта, также играет важную роль в жизни сухопутных животных. При этом имеет значение не только химизм почвы, но и ее физические свойства. Наблюдается зависимость распространения животных от наличия солей в почве. Наиболее чувствительны к засолению почв членистоногие. К примеру, жуки рода Bledius, как и многие жужелицы, обычно встречаются только на засоленных почвах. Такие животные относятся к галофильным. Многие животные чувствительны и к типу горных пород. На известковых скалах, например, обитают моллюски, раковина которых построена из извести.

Однако чаще химизм почвы оказывает на животных опосредованное влияние, в частности, через кормовые растения. Роль пищевого фактора в жизни животных общеизвестна. Как уже говорилось, животные, будучи гетеротрофами, в целом существуют за счет растений, используя только готовые органические соединения. Следует отметить, что видовое разнообразие растений и животных на суше создает ряд особенностей, характерных именно для наземных экосистем.

Во-первых, в наземных экосистемах преобладают раститель-ноядные животные, т. е. фитофагов больше, чем зоофагов. Во-вторых, животные здесь связаны с высшими растениями, а не с водорослями, как это наблюдается в море. В-третьих, фитофаги наземных экосистем отличаются большой избирательностью по отношению к виду кормового растения. Это так называемые стенофаги. Животные, проявляющие малую избирательность к виду корма, относятся к эврифагам. Крайняя стенофагия, т. е. когда животное питается только одним видом растения, называется монофагией. Она наблюдается, например, у гусеницы тутового шелкопряда. Стенофагия имеет большое значение, так как от распространения кормового растения зависит и распространение его потребителя. С другой стороны, истребление этого растения вызывает исчезновение животного, связанного с ним.

Особенности питания животных влияют не только на их распространение, но и на биологию, на сезонные передвижения, или миграции.

К числу важнейших факторов среды, от которых зависит существование и распространение животных, относится растительный покров, определяемый, в свою очередь, особенностями климата и почв. Растительный покров обусловливает характер биогеоценоза и является его индикатором. У каждой растительной формации свой набор видов животных. Так, в хвойных лесах нашего Севера, где растут брусника, багульник, зеленые мхи и другие растения, свойственные тайге, мы обязательно найдем глухаря, синицу-московку, кедровку, клестов, бурундука, соболя, рысь. К лиственным европейским лесам, состоящим из дуба, бука, липы, ясеня, приурочены сони, кроты, землеройки, ежи, благородный олень, лань, лесной кот, барсук, орлы (змееяд, карлик), дикий голубь, сова-сплюшка, дубонос, иволга, болотная черепаха, квакша. Степным и пустынным формациям также свойствен специфический комплекс видов. Отсюда следует, что распределение биоценозов на земном шаре подчиняется определенным законам, зависит главным образом от климата и имеет зональный характер.

На земле различают тропическую зону, две полярные и две переходные умеренные зоны. Для каждой из них характерны свои растительные формации и связанные с ними группировки животных.

Наиболее типичным биотопом тропической зоны является гилея, или влажный тропический лес. Для произрастания такого леса необходима высокая температура и достаточное увлажнение в течение круглого года, незначительные сезонные колебания температур, не превышающие 8 °С, и средние годовые их значения не ниже 20 °С, чаще 25-26 °С. Максимальная температура в этих лесах у экватора доходит до 35 °С, а суточные колебания ее составляют 3-15 °С. Осадков в гилее обычно выпадает не менее 2000 мм в год. Высокая и постоянная влажность, стабильно высокая температура, отсутствие ветра создают уникальный комплекс условий, в первую очередь, для растительности. Растения здесь плодоносят весь год. В экваториальных лесах обращает на себя внимание многоярусность, громадное видовое разнообразие деревьев и по-лидоминантность, т. е. на значительном пространстве не отмечается преобладание того или иного вида.

Необычная тропическая среда населена своеобразными животными. По количеству видов и жизненных форм при немногочисленности особей биоценозы гилей не знают себе равных. Этот биотоп, кроме всего прочего, предоставляет животным огромное количество убежищ и экологических ниш, больше, чем другие наземные биотопы. Естественно, что обитатели влажного тропического леса термо- и гигрофильны.

Между тропическими лесами, с одной стороны, и пустынями - с другой, простирается саванна. Саванные растительные формации возникают в районах с жарким климатом, где наблюдается периодичность выпадения осадков, т. е. сезон дождей сменяется сухим сезоном. Запасов воды в саванне недостаточно для произрастания лесов. Вместо них формируются разреженные древостой, иногда - отдельные группы деревьев. Это придает саванне вид парка. Необозримые пространства здесь заняты высокими травянистыми растениями - так называемой слоновой травой и др.

В сезон дождей саванна напоминает зеленое море: осадков выпадает много, температура высокая, бурно развивается растительность. В сухой же сезон влаги поступает меньше, чем испаряется, вегетация растений прекращается, травы засыхают, а деревья сбрасывают листья. В это время в саванне часты пожары, вызываемые иногда естественными причинами, но обычно траву выжигают местные жители.

Наиболее типичны саванны для Африки. Они занимают огромные территории к югу от Сахары, за исключением гор и влажных тропических лесов бассейна Конго. Саванны располагаются также на полуострове Индостан в Азии и в Южной Америке к северу и югу от района влажных тропических лесов. Здесь их называют парамо.

Фауна саванн богата и разнообразна и отличается особыми жизненными формами, принадлежащими к специфическим для нее систематическим группам животных. Это обусловлено двумя причинами: периодичностью выпадения осадков и отсутствием лесов. Животные здесь теплолюбивы, но не стенотермны. Кроме того, они приспособлены к периодическим засухам. В связи с этим у них наблюдается сезонная ритмика жизненных проявлений, в частности летняя спячка.

Среди животных саванн преобладают бегающие и роющие формы. К первым кроме копытных относятся хищники. Хищных млекопитающих в саванне вообще много. Львы и леопарды охотятся за копытными, кошки и виверры - за мелкими антилопами, грызунами и птицами, гиены и шакалы нападают на ослабленных и больных животных, не брезгуя и падалью. К типичным бегающим формам из птиц, встречающихся в саванне, относятся страусы, птицы-секретари, марабу, дрофы, рябки. На деревьях колониями гнездятся ткачики. Роющие животные представлены в основном грызунами из семейств мышиных и беличьих. Они питаются семенами, плодами и луковицами растений. Любопытно, что там, где много копытных, мало грызунов, и наоборот. В саваннах обитают многочисленные термиты, строящие большие гнезда, так называемые термитники, которые иногда достигают высоты 2 м и более.

На границах тропической и умеренных зон, большей частью в центре материков, располагаются пустыни, занимающие 23% площади континентов. В Восточном полушарии пояс пустынь тянется от Северной Африки (Сахара) через Аравию, Западный Индостан, Среднюю Азию, Казахстан до Центральной Азии. Центральные части Австралии также представляют собой пустыни. В Южной Африке простираются пустыни Калахари и Намиб, в Западном полушарии - пустыни Атакама (в Чили), Мохаве и ряд других.

Пустыни характеризуются комплексом признаков, главными из которых являются сухой климат (незначительное количество осадков при сильном испарении влаги), высокие температуры воздуха летом и низкие - зимой (в пустыне Гоби амплитуда колебаний их достигает 80-90 °С), недостаточное увлажнение верхних слоев почвы и глубокое залегание грунтовых вод, перегрев поверхности почвы, подвижность субстрата и нередкая его засоленность. Режим увлажнения в пустынях различного типа разный. В некоторых пустынях осадки выпадают летом, а засуха наступает зимой. В других, наоборот, осадки характерны для зимы, а засуха - для лета. В отдельных пустынях выраженного сезона дождей может не быть. Наконец, в так называемых пустынях туманов осадков вообще нет, а наблюдаются частые туманы. Однако при всем разнообразии режимов влажности в пустынях годовое количество осадков там обычно не превышает 100-200 мм. В пустынях Средней Азии и Казахстана, к примеру, в разных районах оно колеблется от 55 до 180 мм.

По характеру субстрата пустыни бывают песчаные, глинистые, щебнистые (гаммады), лёссовые, солончаковые и т.д.

Условия существования организмов в пустынях очень суровы. Растения здесь встречаются редко и не образуют сомкнутого покрова. Это либо сухие и колючие травы, либо полукустарнички и кустарники с мелкими кожистыми листьями и часто с колючками, либо, наконец, растения-суккуленты с сочной мякотью (кактусы, опунции, молочаи, солянки). В пустынях, где есть сезон дождей, появляются однолетники-эфемеры, успевающие за очень короткое время прорасти, созреть и дать семена.

Большинство животных пустынь ксерофилы и эвритермы, но у них есть пределы температурной выносливости. Насекомые, например, погибают при 50-55 "С, ящурки не могут находиться на раскаленном песке дольше 4 мин, тушканчики гибнут при 34 °С. Чтобы уберечься от перегрева, одни животные закапываются в грунт или сидят весь день в норах, другие забираются на веточки кустарников.

С другой стороны, малое количество убежищ, редкая тень кустарников, раскаленный субстрат вынуждают животных искать спасения в быстром беге. К таким животным относятся, например, некоторые грызуны (кенгуровые крысы), а из насекомоядных - прыгунчики. Классическим примером стремительных бегунов служат тушканчики. Их задние лапы удлинены, передние укорочены. Длинный хвост выполняет роль балансира и руля при быстром прыгающем беге, представляющем собой серию прыжков на задних ногах. Тушканчики идеально приспособлены к жизни в пустынях и прекрасно переносят недостаток воды. Почки их вырабатывают очень концентрированную мочу. Кал у них полусухой, а потовые железы отсутствуют. Кроме того, тушканчики вообще не пьют, они довольствуются метаболической водой.

В целом сухость воздуха и отсутствие водоемов (или они встречаются очень редко) обусловливают выработку у пустынных организмов целого ряда приспособлений, позволяющих им долгое время обходиться без воды. Многие животные, особенно насекомые, могут вообще не пить. Влагу они получают от растительного или животного корма. Физиологические процессы у них направлены на экономию воды, в частности, для них характерна способность использовать метаболическую воду, образующуюся при окислении пищи. Ряд животных запасают воду в организме. Те же виды, которым питьевая вода нужна, совершают переходы или перелеты к источникам или водоемам, располагающимся порой на расстоянии 200-300 км (например, рябки).

В самое жаркое время года некоторые животные пустынь впадают в спячку, которая, к примеру, у степной черепахи или у желтого суслика продолжается без перерыва 8-9 месяцев, захватывая и зимнее время.

Хищников в пустыне немного, и они обычно не бывают крупных размеров. Это лисицы фенек и корсак, барханная кошка и манул, рысь каракал, хорь-перевязка.

В целом пустынные биоценозы отличаются бедностью видового состава и простотой структуры. В то же время они очень чувствительны к антропическим воздействиям. В пустынях добываются нефть и газ, строятся оросительные каналы, создаются водохранилища, прокладываются дороги. Издавна здесь пасут овец, охотятся и заготавливают топливо. Эта деятельность в какой-то степени нарушает природный комплекс, а если она осуществляется не на научной основе, то это приводит к исчезновению многих видов растений и животных. В результате разрушаются целые экосистемы. Охрана животного мира пустыни, сохранение ее неповторимого фаунистического комплекса - важная задача современности.

В условиях континентального климата при годовой сумме осадков 200-500 мм на границах пустынь, с одной стороны, и лесов - с другой, образуются степи. Полоса степей в Евразии тянется от Восточной Венгрии до Забайкалья. В Северной Америке они называются прериями, в умеренной зоне Южной Америки - пампасами. Климат степей континентальный, контрастный. Летом здесь жарко и сухо. В наших степях среднеиюльские температуры составляют 20-23,5 °С, зима малоснежная и довольно холодная, нередки морозы до 40 °С, а в Зауралье - до 50 °С.

Степи характеризуются густым травяным покровом, развивающимся на черноземах или каштановых почвах. Древесная растительность отсутствует на плоских водоразделах и ютится в долинах рек, пересекающих степную зону. Летом, когда вегетация многих растений прекращается, наступает период полупокоя. Полный покой наблюдается зимой. В наших степях растительный покров составляют ковыли, типчак, корневищные злаки, севернее - разнотравье. В американских прериях растут те же ковыли, мятлик, бородач, но разнотравья здесь больше, чем в Евразии.

Животный мир степей характеризуется обилием фитофагов, особенно грызунов, живущих в норах. Это многочисленные суслики, сурки, полевки, а в Северной Америке - луговые собачки и суслики. Когда-то у нас в степях бродили стада копытных: дикие лошади-тарпаны, а также туры и сайгаки. Из них только сайгаки дожили до наших дней, но они вытеснены человеком в полупустыни Прикаспия. В американских прериях водились бизоны, однако увидеть их сегодня можно лишь в национальных парках.

Обилие грызунов создает хорошую кормовую базу для хищников. В степях обычны лисица, степной хорек, нередки волки. На грызунов охотятся и хищные птицы - орлы-могильники, луни, мелкие соколы. Наряду с грызунами степные хищники поедают большое количество насекомых, которых в степи очень много. Это разнообразные саранчовые, муравьи, листогрызущие жуки и т. д. Среди них есть массовые и вредные виды, размножающиеся периодически в огромном количестве и уничтожающие растительность.

На юге степи переходят в полупустыни, а на севере проявляется промежуточная зона - лесостепь. Разнообразие растений и животных в лесостепи возрастает, так как здесь есть все условия для существования животных, связанных с древесными породами. Некоторые ученые считают лесостепь самостоятельной ландшафтной зоной.

Леса развиваются в тех областях умеренных зон, где годичная сумма осадков превышает 300 мм. В южных частях своего пояса леса произрастают благодаря осадкам, в северных же, не страдающих от засухи, - только благодаря температуре и продолжительности вегетационного периода. В связи с этим тайга опоясывает север земного шара сплошным кольцом, а лиственные леса приобретают вид больших прерывистых массивов. Различают три основных типа лесов умеренной зоны: субтропические вечнозеленые, широколиственные листопадные и хвойные (тайга).

Широколиственные листопадные леса развиваются в областях с умеренной температурой, без летней жары и сильных зимних морозов, где количество осадков составляет не менее 500 мм в год, причем распределяется оно по сезонам сравнительно равномерно. Эти леса произрастают главным образом в странах с морским климатом. В центре материков они исчезают. В Евразии широколиственные леса тянутся постепенно суживающейся полосой от атлантического побережья Западной Европы до Урала, а затем после большого перерыва снова появляются в Приморском крае России, в Японии, Корее, Китае. В Западном полушарии они располагаются на востоке США. Породообразующие деревья этих лесов - дуб, липа, клен, ясень, бук, а также дикие плодовые.

Относительно мягкий климат, разнообразие растительности умеренных широт - основные условия существования животных. Но зима в этих областях довольно холодная, и это заставляет животных мигрировать к югу либо впадать в состояние спячки или диапаузы.

Состав и экологический облик фауны данной зоны всюду сходен, причем в разных частях ее сохраняется определенное соотношение древесных и наземных видов, фитофагов и хищников. Из копытных здесь встречаются благородный олень и изюбр, серна, дикий кабан. Зубр дожил до наших дней только в заповедниках. В кронах деревьев обычны белки и сони, с водоемами связаны бобры. Птицы разнообразны, особенно многочисленны певчие дрозды, соловьи, зарянки, иволги, из голубей обычен вяхирь. Среди насекомых масса фитофагов, питающихся листьями, побегами, корнями и плодами деревьев. Здесь часто наблюдаются вспышки массового размножения насекомых, но они редко происходят в естественных лесах, где равновесие между компонентами не нарушено. Однако лиственные леса Европы и востока США так давно используются человеком, что это равновесие практически нарушено повсюду. Созданные же искусственные леса отличаются бедностью породного состава и требуют постоянного ухода, в частности борьбы с вредителями.

Самый крупный тип леса - тайга, или хвойный лес, состоит из зарослей ели, пихты, кедра, лиственницы и сосны и имеет вид сплошной зоны, распространяющейся от Атлантики до Тихого океана. Большая часть хвойных лесов сосредоточена в Евразии (55 %), немало их и в Северной Америке. В Южном полушарии аналога тайги не существует.

Климат тайги суровый. Среднегодовые температуры тут колеблются от 5 до О "С. Лето короткое и относительно жаркое (средне-июльская температура 13-14°С), зима продолжительная, многоснежная, холодная, морозы нередко достигают 30 и даже 40 "С. Важным фактором является вечная мерзлота, что, в частности, типично для тайги Восточной Сибири.

Суровые климатические условия тайги - причина бедности видового состава как растений, так и животных. Последним свойственна долгая зимняя спячка (у зимоспящих видов), способность создавать зимние запасы корма, ряд морфологических приспособлений (густое оперение или шерстный покров, белая окраска зимой и т. д.). Наиболее характерными обитателями тайги являются рябчик, глухарь, бородатая и ястребиная совы, кукша, кедровка, клест и черный дятел желна. Из зверей только в тайге обитают соболь, лесной лемминг, красная полевка. Бурундук и белка-летяга также живут в этой зоне.

Для питания животных тайги особенно большое значение имеют семена хвойных деревьев, в том числе кедровые орешки. В основном ими питаются кедровка, дятел, белка, бурундук. В рационе соболя и медведя орешки тоже занимают важное место. У птиц - потребителей семян хвойных - строение клюва приспособлено для добывания корма из шишек. К примеру, клюв у клеста пинце-тообразный, у щура крючковидный, у кедровки долотообразный. Подобная специализация ведет к постоянным перекочевкам в поисках шишек. Периодичность урожаев обусловливает колебание численности птиц, дальние миграции последних и инвазии (вселение) в новые места. Много в тайге и потребителей ягод и грибов. Это медведь, олени, белки, куриные птицы.

Летом в тайге выплаживаются бесчисленные количества кровососущих насекомых - мошек и комаров. Ими питаются насекомоядные птицы. Однако обилие этих насекомых сильно затрудняет жизнь крупных млекопитающих, не говоря уже о человеке.

К северу от тайги лежит переходная полоса лесотундры и кустарниковой тундры. Побережье Северного Ледовитого океана и его острова занимает типичная тундра, простирающаяся через весь север Евразии и Северной Америки.

Полярные зоны, ограниченные на севере и на юге Полярным кругом, характеризуются астрономически непрерывным летним днем и такой же непрерывной зимней ночью. Это самые холодные области земного шара.

Растительный покров тундры включает ряд многолетних видов - полярную иву и березу, имеющих вид мелких кустарников, бруснику, веронику, дриаду. Но более всего развиты мхи и лишайники. Очень типичны подушки растительности. Из-за вечной мерзлоты корневая система растений поверхностная. Вообще, жизнь здесь сосредоточена в тонком слое, залегающем между почвой и атмосферой. Это хорошо прослеживается при анализе населения моховых дернин или «корочки» прогретого голого грунта, где обнаруживается масса беспозвоночных, особенно низших насекомых, личинок комаров-долгоножек, панцирных клещей, нематод и т. д. В водоемах летом выплаживается громадное количество кровососов (гнус). Беспозвоночные составляют 90 % зоомассы тундр.

Летом тундра оживает главным образом за счет появления большого количества птиц, особенно водоплавающих - гусей, уток, лебедей, многочисленных куликов. Много и хищников, таких как белые совы, кречеты, мохноногий канюк. Пищей соколам и кречетам служат птицы, канюкам и совам - лемминги и полевки. Лемминги наиболее многочисленны в фауне млекопитающих, особенно в годы массового размножения. Летом они находят вдоволь пищи, зимой же скрываются под толщей снега, где прокладывают ходы. На них охотится песец. Из крупных зверей в тундре живут северные олени, а в Северной Америке - овцебыки. Рептилии и амфибии практически не играют никакой роли в жизни тундры, так как за Полярным кругом изредка встречаются лишь живородящая ящерица, сибирский четырехпалый тритон и 2 вида жаб.

Зимой жизнь в тундре надолго замирает. Остаются зимовать только песец, белый медведь, овцебык, заяц-беляк, волк, горностай и лемминги. Даже белая сова и большинство оленей откочевывают к югу.

Благодаря бедности видового состава и простоте структуры экосистемы тундры сравнительно легко установить связи и взаимодействия между отдельными ее компонентами. В таком простом сообществе сильно возрастает роль каждого его звена. Массовое размножение леммингов вызывает увеличение численности их потребителей - песцов и белых сов, что, в свою очередь, влечет за собой уменьшение количества грызунов, за которым следует и снижение численности хищников. В этих процессах наблюдается определенная периодичность.

Освоение Крайнего Севера ставит перед человеком серьезные проблемы охраны природы, поскольку некоторые виды животных становятся все более редкими (белый медведь, краснозобая казарка), а экосистемы в целом оказываются легкоранимыми. Даже передвижение по тундре вездеходов и тракторов приводит к уничтожению растительности, протаиванию грунтов и эрозии почвы.

Высокогорья также отличаются специфическими условиями среды. Здесь отмечаются недостаток кислорода, низкая температура с резкими колебаниями даже в течение суток, интенсивная солнечная радиация с обилием ультрафиолетовых лучей, сильные ветры. Такая обстановка складывается в верхних поясах гор, выше лесной зоны. В зависимости от географического положения горного хребта и от местных условий границы высокогорья находятся на разном уровне, закономерно понижаясь от экватора к полюсам. Под экватором верхняя граница леса проходит на высоте 3800 м, в Гималаях - 3600, в Альпах - около 2000, а на Полярном Урале - на уровне 300 м. Имеет значение и экспозиция склона: на северных склонах Кавказа верхняя граница леса находится примерно на высоте 1800 м, на южных - 2500 м.

Из многих характерных черт высокогорья следует выделить температурный режим. При подъеме с равнины отмечается постепенное убывание температуры (на 1 °С через каждые 140-195 м в зависимости от широты местности). Поэтому в альпийской зоне лето короткое, а зима длинная и суровая.

Высокогорья покрыты низкорослыми коврами многолетних трав (альпийские луга) или подушковидными колючими кустарниками и полукустарниками (нагорные ксерофиты) либо заняты нагорными степями и пустынями. Растительный покров несомкнутый: отдельные площадки, покрытые зеленью, перемежаются со скалами и каменистыми осыпями. Для альпийского разнотравья характерны ярко цветущие растения на коротких стеблях. Это горечавка, примула, крокус, эдельвейс. Многочисленны особые виды злаков, осок, лапчаток. В субальпийской зоне отмечаются стланиковые и криволесные формации из рододендронов, можжевельников, а на юге Азии даже бамбуков.

Животный мир высокогорий также своеобразен, хотя и не богат видами. Жизнь в верхних поясах гор ограничена жесткими рамками. Резкие колебания температур обусловливают обитание здесь только эвритермных форм. Млекопитающие покрыты длинной и густой шерстью, а птицы - плотным оперением. Высокогорные животные крупные (проявление правила Бергманна), размножаются в сжатые сроки. Адаптация к недостатку кислорода выражается у них в увеличении числа эритроцитов в крови и размеров сердца. Пойкилотермные животные часто обнаруживают склонность к меланизму: рептилии, бабочки и жуки, живущие в горах, темнее, чем на равнине. Многие животные высокогорий ведут только дневной образ жизни. Темная окраска покровов, возможно, с одной стороны, полезна как экран, предохраняющий от ультрафиолетового излучения, а с другой - как поглотитель солнечной энергии. Сильными ветрами объясняется бескрылость многих насекомых, встречающихся здесь. Копытные звери - горные козлы, бараны - имеют узкое твердое копыто «стаканчиком» и великолепно прыгают. В высокогорьях преобладают потребители зеленой и подземной массы растений и сапрофаги. Многие, однако, всеядны. Насекомоядные птицы появляются тут только летом. Несмотря на приспособленность к суровым условиям высокогорий, птицы и крупные млекопитающие вынуждены зимой совершать вертикальные миграции в расположенные ниже пояса в поисках пищи.

Следует отметить, что, поскольку горные хребты не представляют собой единой зоны и разобщены равнинами и межгорными впадинами, распространение животных здесь носит островной характер. Этим, в частности, объясняются обилие в горных странах своеобразных эндемичных животных и низкая их численность. Вот почему высокогорные биоценозы особенно чувствительны к ант-ропическим воздействиям.

Вода принадлежит к числу важнейших экологических факторов, причем одновременно относится и к климатическим и к эдафическим, поскольку многим организмам (особенно растениям) требуется наличие и определенное состояние воды и в атмосфере и в почве. Для гидробионтов вода составляет среду их обитания, но и для наземных растений и животных она - совершенно необходимое условие существования. Без нее не могут осуществляться процессы обмена веществ. Недаром сильные засухи сопровождаются большими неурожаями сельскохозяйственных культур.

Об исключительно важном биологическом значении воды говорит хотя бы тот факт, что тела живых организмов в основном состоят из воды. У растений ее процент колеблется от 40 до 98. В стволах деревьев содержится 50-55% воды, в листьях- 79-82%, в листьях трав - 83-86%, в плодах томатов и огурцов - 94-95%, в водорослях - 96-98%.

Содержание воды в теле животных изменяется в зависимости не только от вида, но и от возраста. Ее процент особенно велик у водных и земноводных форм, а также у более молодых возрастных стадий, как это видно из нижеприводимых показателей, %:

Пустынная саранча... 35

Амбарный долгоносик... 46-47

Японский хрущ, личинка... 78-81

Японский хрущ, куколка... 74

Японский хрущ, имаго... 66

Лягушка, головастик 93

Лягушка, взрослая... 77-80

Мышь, новорожденная... 83

Мышь, взрослая... 79

При столь высоком содержании воды не удивительно, что потеря влаги телом животного (дегидратация) влечет за собой понижение жизнедеятельности, а в дальнейшем - даже гибель. Как показывают многочисленные наблюдения и опыты, жажда по своим последствиям подчас губительнее голода. Выносливость к обезвоживанию тканей находится в зависимости от экологии видов. Например, живущая в сухих степях зеленая жаба гибнет из-за дегидратации при потере 50% веса, тогда как более влаголюбивая травяная лягушка не выдерживает утраты даже 15% веса.

Следует отметить, что с водным режимом связано не только утоление жажды и поддержание должной насыщенности тканей влагой, но и обеспечение нормального минерального обмена в организме. Поступающие с водой соли определяют осмотическое равновесие внутри организма и, следовательно, распределение в нем воды. Наконец, надо вспомнить, что режим влажности, водный обмен важен не только сам по себе, но и потому, что оказывает глубокое влияние на терморегуляцию.

Для нормального существования животных и растений необходимо, чтобы постоянно поддерживался определенный баланс между потреблением воды организмом и ее испарением, с одной стороны, и наличием влаги в окружающей среде и ее фактическим поступлением в организм, с другой. Подобное экологическое равновесие зависит от ряда моментов и прежде всего от характера местообитаний и адаптивных особенностей видов.

Растения и животные могут удовлетворять свои потребности в воде в первую очередь за счет атмосферных осадков (гидрометеоров) и отчасти влажности воздуха. Именно это определяет полноводность пресных водоемов, а также насыщенность водою почвенных горизонтов и обилие грунтовых вод. От этих обстоятельств зависит и качество кормов для растительноядных животных, в частности их сочность. Подчеркивая первостепенное значение атмосферных осадков, надо вместе с тем учесть, что дело не ограничивается их количеством, но также зависит от характера поступления. Во время ливней выпадает заметно больше осадков, чем в процессе затяжных моросящих дождей, но экологическая эффективность первых для растений безусловно ниже, так как быстро текущие потоки не успевают всасываться почвой и стекают в ручьи и реки, при тихом же дожде вода постепенно впитывается растениями, подстилкой и почвой и весьма полно используется в экосистемах. Например, из 5,4 мм воды, поступившей с получасовым ливнем, в почву просочилось 35%, а из 6,1 мм ©садков, выпавших за 6 ч тихого дождя, почвы достигло 93%. В некоторых специфических случаях высокой эффективностью могут отличаться даже осадки, выпадающие в форме росы или тумана. Надо, однако, иметь в виду, что в условиях жаркого и сухого климата слабые дожди порой вовсе не достигают почвы, поскольку очень быстро испаряются.

Отдельные виды растений и животных сильно разнятся по своим потребностям во влаге и, соответственно, предпочитают различные местообитания. В этом отношении все наземные организмы делятся на три группы: 1) гигрофильные (влаголюбивые); 2) мезофильные (умеренно влаголюбивые); 3) ксерофильные (сухолюбивые). Представители названных экологических групп различаются также по способности регулировать свой водный баланс с окружающей средой, которая в отношении гидротермического режима весьма неодинакова в разных биотопах, Водные организмы всегда, за редким исключением, располагают водой, тогда как наземные часто испытывают в ней недостаток. При этом их выручает не только наличие специальных адаптации, но и то, что экологическая пластичность в отношении режима влажности обычно бывает шире, чем применительно к температуре.

При характеристике водного баланса организмов, естественно, прежде всего возникает вопрос о способах получения влаги. Эти важные экологические вопросы особенно хорошо исследованы у растений и у тех животных, которые населяют главным образом пустыни.

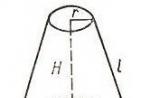

Для существования сухопутных растений наибольшее значение имеет вода, содержащаяся в почве и представленная в форме гравитационной, капиллярной и гигроскопической (рис. 33). Большинство зеленых растений получает необходимую им почвенную влагу с помощью корней, точнее сказать специальных волосков, которыми обычно снабжены дистальные участки корней.

Рис. 33. Характер воды в почве (по: Шенников, 1950).

1 - частицы почвы; 2 - гравитационная вода; 3 - гигроскопическая вода;

4 - почвенный воздух с парами воды; 5 - капиллярная вода; 6 - грунтовая вода.

Страницы: 1

Каждый живой организм на планете, чтобы поддерживать основные функции жизнедеятельности нуждается в определенных потребностях. Количество, способ получения, форма или тип этих потребностей индивидуальны для каждого организма.

Например, вода является неотъемлемой частью выживания живых существ. Но, количество воды необходимое для поддержания жизни лягушки отличается от потребностей в воде у кактуса - .

Ниже перечислены пять основных потребностей живых организмов без которых не возможна жизнь на Земле:

Солнечный свет

Это, вероятно, самая важная потребность для всех живых существ, так как солнце является источником энергии, тепла и света. Количество солнечного света определяет возможность выживания того или иного организма.

Например, верхняя часть моря или океана получает много солнечного света, поэтому она теплее дна океана, которое имеет ограниченное количество света или он вовсе отсутствует. Таким образом, живые организмы, предпочитающие поверхность воды, сильно отличаются от обитателей дна океанов.

Значение для растений

Различные растения требуют разное количество солнечного света. Например, папоротникам нужно меньше света, а одуванчикам - много прямых солнечных лучей.

Все растения используют солнечный свет для фотосинтеза. Они сохраняют питательные вещества и энергию в своих листьях, которые поступают к животным, питающимся этими растениями. Когда листья опадают, редуценты ( и ) превращают их в органические соединения.

Значение для животных

Солнечный свет имеет жизненно важное значение для всех животных, хотя различные виды нуждаются в разном количестве солнечного света. Например: многие млекопитающие и рептилии (такие как змеи, черепахи и ящерицы) выходят в течение дня, чтобы погреться на солнышке, увеличить температуру тела и стать более активными. В то же время, такие животные, как летучие мыши, избегают прямых лучей и прячутся в тени, чтобы спастись от жары.

Однако, многим ночным животным тоже нужен солнечный свет. Во время ночной активности, они питаются организмами, которые накопили энергию солнца днем.

Вот еще один пример: Животные океанов зависят от органических соединений (мертвых растений и организмов), которые оседают на дне. Такие органические вещества содержат энергию, полученную от Солнца.

Количество солнечного света, влияет на миграцию птиц, цветение и опыление растений, а также поддерживает баланс экосистем.

Вода

Вода - необходимое условие существования всех живых существ на планете. Для многих видов микроорганизмов, животных и растений, вода служит естественной средой обитания, поддерживающей их существование.

Значение для растений

Растения нуждаются в достаточной гидратации для осуществления . Они получают необходимую воду, из почвы через корни. Вода распространяет питательные вещества во все части растения и позволяет сохранять вертикальное положение. Если доступа к воде прекратится, растение завянет, а затем погибнет.

Некоторые растения, такие как водоросли поглощают углекислый газ, растворенный в воде.

Значение для животных

Животные также нуждаются в воде для обеспечения жизнедеятельность. Они регулярно пьют воду, чтобы гидратироваться и переваривать пищу. Некоторым рыбам необходима соленая вода, а другим - пресная. Большинство видов рыб, получают кислород из воды.

Для одних животных, вода является естественной средой обитания. Другим - как лягушки и черепахи - вода необходима, чтобы откладывать яйца и размножаться. Анаконды, наряду со многими рептилиями обитают в воде. Свежая вода часто несет растворенные питательные вещества, от которых зависят многие живые организмы.

Воздух

Земля окружена воздухом, смесью чрезвычайно важных газов, таких как кислород, углекислый газ и азот. Эти газы позволяют животным дышать, а также обеспечивают зеленые растения диоксидом углерода, который участвует в фотосинтезе.

Значение для растений

Растения поглощают углекислый газ (вместе с солнечным светом и водой), вырабатывают энергию и выделяют кислород в качестве побочного продукта, через очень крошечные поры в листьях. Кислород является жизненно необходимым газом практически для всех животных.

Воздух также имеет важное значение для живых организмов почв, позволяя выживать и нормально функционировать под землей. Без аэрации почвы, растения не будут перерабатываться в органические вещества. Перемещение воздуха (ветер) помогает в опылении некоторых растений.

Значение для животных

Животным, включая человека, жизненно необходим кислород. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Есть также воздушные карманы в почве и воде, которые помогают крошечным живым существам выжить под землей и в воде. Например, рыбы поглощают кислород из воды, используя жабры. Все животные адаптируются к поглощению кислорода с помощью специализированных органов или частей тела.

Пища (питательные вещества)

Нам нужна еда, чтобы расти, не так ли? Пища, которую мы едим, содержит питательные вещества, позволяющие оставаться здоровыми и сильными. Этот процесс схожий для каждого живого организма. Пища имеет много различных форм, а у растений и животных есть специальные органы или части тела, поглощают.

Значение для растений

Растения используют углеводы, жиры и белки, чтобы расти и поддерживать жизнедеятельность. Они производят их сами с помощью солнечного света, воды и углекислого газа. Полученные питательные вещества сохраняются в растениях, а затем передаются животным, которые ними питаются.

Когда растения погибают и начинают перегнивать, питательные вещества, содержащиеся в них, попадают в почву, а корни растений их поглощают. К таким веществам относятся: соли, калий, минералы, крахмал, фосфаты и азотные кислоты.

Значение для животных

Животные также нуждаются в пище или питательных веществах, чтобы выживать. Многие из них, получают питательные вещества из растений.

Более крупные животные едят более мелких. Водные представители (такие как рыбы), питаются мелкими насекомыми, червями и планктоном.

Некоторые организмы (как грибы), получают пищу в виде органических веществ (когда-то живых организмов). Все они содержат конкретные питательные вещества, так необходимые тому или иному виду животных.

Среда обитания (температура)

Каждый живой организм нуждается в доме, приюте или естественной среде обитания, обеспечивающей безопасность, идеальную температуру и основные потребности, необходимые для выживания.

Одной из важных функций дома (среды обитания или окружающей среды) каждого организма является обеспечение идеальной температуры, в которой организм может нормально существовать.

Изобретения помогают поддерживать людям нормальную температуру тела или помещения, если становится слишком холодно или жарко. Но, остальные живые организмы полностью зависят от условий окружающей среды. Если для растений становится слишком жарко или холодно, они могут погибнуть.

Это же касается и животных. Идеальная температура очень важна. Экстремальные изменения климата могут уничтожить целую экосистему. Температура окружающей среды зависит от воды, воздуха, почвы и солнечного света.

На всей планете, температура разная. В некоторых местах, таких, как северный и южный полюса очень холодно (до -88 ° C). Другие регионы, особенно тропические, имеют высокую температуру (приблизительно до 50 ° C). Животные, которые приспособлены к низким температурам не могут выжить в жарких условиях.

Значение для растений

В некоторых местах слишком холодно для жизни растений. К ним относятся: высокие горные вершины и ледники.

Значение для животных

Животные, такие как и пингвины приспособлены жить только в очень холодном климате. Они не выживут, если попадут в горячий, сухой, тропический климат.

Метаболическая и ферментативная активность животных требует правильной температуры окружающей среды, в противном случае, такие процессы замедляются и оказывают негативное влияние на живой организм.

Ручьевая форель - предпочитает температуру воды от 4 ° C до 20 ° C и откладывает яйца, когда температура воды ниже 13 ° C.

Некоторые рыбы живут только в мелководных теплых водах тропических морей, где подходящая температура поддерживается круглый год.

Отдельные факторы в окружающей среде живого организма способны препятствовать нормальной жизни. Они называются «ограничивающими факторами» и включают в себя: почву, температуру воды, солнечный свет и физические барьеры. Физическими барьерами могут выступать человеческие строения, формы рельефа и водоемы. Они часто являются препятствиями для перемещения животных в места, более подходящее для жизни.

Каждая потребность является чрезвычайно важной для всех живых организмов планеты, и потеря или ухудшение одной из них, влечет за собой отрицательные последствия.

Растениям для создания органических веществ необходим углекислый газ. Он поступает в растение через устьица, расположенные с нижней стороны листьев.

А как быть растениям, листья которых лежат на поверхности воды, как, например, у кувшинки белой, кубышки желтой? Их приспособление состоит в расположении устьиц на верхней стороне листовой пластинки.

Этим они обеспечивают растение не только воздухом для дыхания, но и углекислым газом для питания.

Неорганические вещества для питания растении поступают из почвы только в растворенном виде, поэтому следующим приспособлением растений является разная форма и длина корня, способного поглощать вместе с водой эти вещества.

Существуют растения, которые удивительно приспособились к нехватке в почве или воде определенных веществ. Они стали хищниками. Например, обитательница болот - росянка - научилась охотиться на насекомых, пауков. Волоски ее листьев выделяют прозрачную липкую жидкость.

Привлеченное ею насекомое вязнет в ней, лист сворачивается и выделяет другие вещества, которые переваривают насекомое (рис. 51).

Многие птицы на зиму улетают в теплые края. Ученые связывают это с тем, что с наступлением холодов исчезает основной корм птиц (черви, насекомые, семена).

Такое приспособление обеспечивает птицам необходимое питание на протяжении года.

Достаточно распространенным в поведении животных является выслеживание добычи, объединение в стаи и стада, преодоление больших расстоянии в поисках пищи.

Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков.УСТАНОВКА WINDOWS С ФЛЕШКИ.