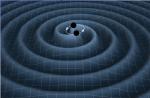

Камни медленно двигаются по глинистому дну озера, о чём свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Камни передвигаются самостоятельно без помощи живых существ, однако до Рождества 2013 года никто никогда не видел и не фиксировал перемещение на камеру. Подобные движения камней были отмечены в нескольких других местах, однако по числу и длине следов Рейстрэк-Плайя сильно выделяется среди остальных.

Энциклопедичный YouTube

1 / 3

✪ "Блуждающие Камни" --- МИСТИКА или НАУКА? [Было ли это?]

✪ Science show. Выпуск 17. Движущиеся камни

✪ Самые загадочные камни нашей планеты часть 1

Субтитры

Описание

Большинство из скользящих камней попадают на дно высохшего озера с доломитового холма высотой 260 м, расположенного на южной конечности Рейстрэк-Плайя. Вес камней доходит до нескольких сотен килограммов. Следы, тянущиеся за ними, имеют длину несколько десятков метров, ширину от 8 до 30 см и глубину менее 2,5 см.

Камни приходят в движение всего один раз за два или три года, причём большая часть следов сохраняется 3-4 года. Камни с ребристой нижней поверхностью оставляют более прямые следы, а камни, лежащие на плоской стороне, блуждают из стороны в сторону. Иногда камни переворачиваются, что отражается на размере их следа.

История исследования

До начала XX века явление объяснялось сверхъестественными силами, затем в период становления электромагнетизма возникло предположение о воздействии магнитных полей, которое, в общем-то, ничего не объясняло.

В 1948 году геологи Джим Макалистер и Аллен Агню нанесли на карту расположение камней и отметили их следы. Немного позже сотрудники Службы национальных парков США составили детальное описание места и журнал Life опубликовал фотографии с Рейстрэк-Плайя, после чего начались спекуляции на тему того, что заставляет камни двигаться. Большинство гипотез сходилось на том, что ветер при влажной поверхности дна озера по крайней мере отчасти объясняет феномен. В 1955 году геолог Джордж Стэнли из университета Мичигана опубликовал статью, в которой утверждал, что камни слишком тяжелы, и местный ветер не в состоянии их передвинуть. Он и его соратник предложили теорию, согласно которой в ходе сезонного затопления высохшего озера на воде образуется ледяная корка, способствующая движению камней.

Исследования Шарпа и Кэри

В мае 1972 года Роберт Шарп (англ. Robert Sharp , ) и Дуайт Кэри (англ. Dwight Carey , Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) начали программу слежения за перемещениями камней. Тридцать камней с относительно свежими следами были помечены, а их начальное положение указано колышками. За 7 лет исследований учёные выработали теорию, по которой вода, скапливающаяся в дождливый сезон в южной части озера, разносится ветром по дну высохшего озера и смачивает его поверхность. В результате твёрдая глинистая почва сильно размокает и коэффициент трения резко снижается, что позволяет ветру сдвинуть с места даже один из самых крупных камней (его назвали Karen) весом около 350 кг.

Также были проверены гипотезы перемещения с помощью льда. Вода, движимая ветром, по ночам может покрываться ледяной коркой, в которую вмерзают расположенные на пути воды камни. Лёд вокруг камня мог увеличивать сечение взаимодействия с ветром и помогать перемещать камни вдоль потоков воды. В качестве эксперимента вокруг камня шириной 7,5 см и весом 0,5 кг был создан загон диаметром 1,7 м с расстоянием между опорами забора от 64 до 76 см. Если вокруг камней образовывался слой льда, то при движении он мог зацепиться за опору забора и замедлить движение или изменить траекторию , что отразилось бы на следе камня. Однако подобных эффектов не наблюдалось - в первую зиму камень прошёл рядом с опорой забора, переместившись на северо-запад за огороженную территорию на 8,5 м. В следующий раз внутрь загона положили два камня потяжелее - один из них через пять лет переместился в том же направлении, что и первый, однако второй за период исследований не сдвинулся с места. Это говорило о том, что ледяная корка влияет на движение камней, только если она мала.

Десять из помеченных камней сдвинулись в первую зиму исследований, причём камень A (который называли Mary Ann) прополз 64,5 м. Было отмечено, что многие камни также передвигались в следующие два зимних периода, а летом и в иные зимы стояли на месте. Спустя 7 лет всего два из 30 наблюдаемых камней не поменяли своего местоположения. Самый маленький из камней (Nancy) был 6,5 см в диаметре, причём он переместился на максимальное суммарное расстояние - 262 м и дальше всего за одну зиму - на 201 м. Наиболее массивный камень, перемещение которого было зафиксировано, весил 36 кг.

Дальнейшие исследования

В 1993 году Пола Мессина (Paula Messina, Университет штата Калифорния в Сан-Хосе) защитила диссертацию на тему движущихся камней, в которой было показано, что в целом камни не двигались параллельно. По мнению исследователя, это подтверждает то, что лёд никак не способствует движению. После изучения изменений координат 162 камней (которые проводились с помощью GPS), было определено, что на перемещение валунов не влияют ни их размер, ни их форма. Оказалось, что характер движения в большой степени определяется положением валуна на Рейстрэк-Плайя. Согласно созданной модели, ветер над озером ведёт себя очень сложным образом, в центре озера даже образуя вихрь.

В 1995 году группа под руководством профессора Джона Рейда отметила высокую похожесть следов зимы 1992-1993 года со следами конца 1980-х. Было показано, что по крайней мере некоторые камни двигались с потоками покрытой льдом воды, причём ширина ледяной корки была около 800 м, о чём свидетельствовали характерные следы, процарапанные тонким слоем льда. Также было определено, что граничный слой, в котором ветер замедляется из-за контакта с землёй, на таких поверхностях может быть всего 5 см, что означает возможность воздействия ветров (скорость которых зимой доходит до 145 км/ч) даже на совсем невысокие камни.

В 2014 году в PLOS была опубликована работа, авторы которой описывают механизм движения камней. Ученые поместили несколько своих камней массой 5-15 кг на дно озера, снабдив их навигационными датчиками и окружив фотокамерами. Причиной движения стали большие (десятки метров), но тонкие (3-6 мм) участки льда, образующиеся после замерзания в предшествующие морозные ночи . Этот плавающий лёд, увлекаемый ветром и подлёдным течением, перемещал камни со скоростью 2-5 м/мин.

Скорее всего, большинство людей согласятся, что в природе вряд ли можно найти объект, более безжизненный и незыблемый, нежели камень. Однако если рассмотреть вопрос о камнях пристальнее, оказывается, что они далеко не так просты. Согласно последним исследованиям, камни способны дышать, стареть, думать и передвигаться. Остановимся более подробно на движущихся камнях.

Долина Смерти привлекает к себе внимание учёных и любителей экстремального туризма со всего света по разным причинам. Но, прежде всего, каждый попадающий сюда человек, хочет лично посмотреть на камни, лежащие на дне высохшего доисторического озера Рейстрэк-Плайя. Казалось бы, что может быть интересного в обычных осколках доломитовой породы с ближайшего холма? Дело в том, что они движутся. Интересно отметить, что как происходит движение камней, пока не зафиксировал никто. В результате это загадочное явление породило целый ряд теорий, согласно которым породить движение камней могли следующие природные явления:

Надо сказать, что к настоящему времени ни одна из теорий полностью не удовлетворила мировое научное сообщество. И феномен движущихся камней и по сей день остаётся в разряде загадок.

Синь-камень, или сердце языческого бога

Мёртвый камень озера Болонь

Ещё один известный эрратический камень располагается в окрестностях озера Болонь (Амурская область). Местные жители называю этот валун, весящий 1,5 тонны, Мёртвым камнем. По легенде в нём находится дух Амбы, злого духа. Раньше он помогал шаманам творить колдовство, а теперь просто путешествует, то уходя в озеро, то возвращаясь на поверхность.

Древний камень Будды

В горах Тибета есть Северный монастырь. Его обитатели вот уже 1500 лет наблюдают за камнем Будды, на котором, согласно преданию, Просветлённый оставил отпечатки своих ладоней. Возраст этого валуна весом в 1100 кг оценивается в 50 млн. лет.

Этот камень по спиралевидной траектории поднимается на гору высотой 2,5 км, а затем таким же образом спускается с неё, делая дополнительный круг возле подножия. Чтобы пройти полный цикл движения, камню требуется 60 лет.

Камень Короля Артура – странник из Уэльса

Свой легендарный камень имеет и Великобритания. Речь идёт об огромном, весом 25 000 кг валуне, находящемся в Уэльсе. Без посторонней помощи этот камень иногда неожиданно оказывается на морском берегу, а затем возвращается в обратном направлении. Местное население считает, что камню иногда хочется попить солёной морской воды.

В Долине Смерти в штате Калифорния есть озеро Рейстрэк-Плайя (Racetrack Playa). Его название произошло от двух, казалось бы, мало сочетающихся слов: английского racetrack - «гоночная трасса» и испанского playa - «берег».

С «берегом» более-менее понятно. Cловом playa в Америке называют низменности, которые после дождей наполняются водой, превращаясь таким образом в озеро. Когда вода начинает постепенно сходить, то площадь озера уменьшается, и вокруг него образуется берег. А через некоторое время, когда влага высыхает, один берег, собственно, и остаётся.

А вот с «гоночной трассой» все намного сложнее. Глинистое дно Рейстрэк-Плайя почти всё время сухое, и ничего на нём не растёт. Оно покрыто почти равномерным узором из трещин, образующих неправильные шестиугольные ячейки. Но там есть ещё кое-что, намного более интересное.

На дне валяются камни - увесистые глыбы массой до тридцати килограммов. Но на самом деле они там не лежат неподвижно: временами они сами движутся, оставляя за собой на земле неглубокие (не больше пары сантиметров), но очень длинные (до нескольких десятков метров) борозды.

Пока, правда, движение этих камней ещё никто не видел и не снял на плёнку. Но в том, что камни перемещаются, сомнений нет - борозды тянутся практически от каждого из них.

Это не дело рук людей или иных конечностей каких-нибудь других животных. Никого за таким странным развлечением не заставали (по крайней мере, до сих пор), ибо никому эти обломки не нужны - ни людям, ни уж тем более зверям.

Некоторое время существовало единственное логичное предположение о том, что ползать камни заставляют сверхъестественные силы. Однако в начале XX века здесь появились учёные и сказали, что причина таинственного движения - в магнитных полях. Эта версия не имела ничего общего с действительностью, да и толком ничего не объяснила, однако в ней нет ничего неожиданного: электромагнитная картина мира в ту пору всё ещё царствовала в науке.

Первые научные работы с описанием траекторий камней появились в конце 1940-х -1950-х годах. Однако это не помогло узнать природу движения: всё, что смогли сделать исследователи - это придумать много новых гипотез, и некоторые из них были очень сложными.

В любом случае, учёные практически единогласно утверждали, что этот странный феномен связан с бурными дождями которые изредка бывают в Долине Смерти, а также следующими за ними наводнениями и всем прочим, что с этим связано.

Большинство концепций о передвижении этих камней (как их только не называли: едущие, ползущие, плывущие, движущиеся, скользящие, танцующие) сходилось на некоторых общих моментах. Так исследователи смогли выделить ряд факторов, которые явно содействуют перемещениям глыб.

Первый фактор - это достаточно скользкая основа под камнем, проще говоря, грязь. В пользу этого довода свидетельствует как минимум форма следа. Дорожки, которые оставляют за собой камни, имеют чёткую форму с ровными краями, а значит, поначалу почва была мягкой и только потом застыла.

Но скользкая основа - это только условие подвижности. А главный фактор, за счёт которого начинается движение, - это ветер, который подталкивает камни, лежащие на склизкой глине.

Впрочем, мысль насчёт ветра поддерживали тогда далеко не все. Скажем, геолог Джордж Стэнли из университета Мичигана в неё ни капельки не верил, обосновывая своё мнение тем, что камни чересчур тяжелы, чтобы их могли двигать воздушные массы.

Выдвигалась идея о том, что ветер толкал не сами камни, а ещё и куски льда, нараставшие на валунах, и игравшие роль своего рода парусов, увеличивающих площадь контакта с атмосферой. Заодно предполагалось, что лёд облегчает скольжение по грязи. Как увидим далее, именно эта версия оказалась ближе всего к правде.ъ

Помимо этого, были ещё соображения, что на перемещения камней могли оказывать влияние землетрясения. Однако эту догадку достаточно быстро отвергли, так как сейсмическая активность усиливается в том районе крайне редко, к тому же она очень слаба для того, чтобы демонстрировать такое воздействие.

В 1972 году Роберт Шарп, учёный из Калифорнийского технологического института, прославившийся, кстати, как эксперт в области геологи поверхностей Земли и Марса, вместе с Дуайтом Кэри, тогда ещё студентом университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, совершил прорыв в изучении этой аномалии. На протяжении шести лет они отслеживали перемещения камней и узнали об этом явлении немало интересного. И самое главное, они выяснили, что лёд не имеет никакого отношения к движению.

Эти же исследователи внедрили милую практику - для различия они стали давать камням имена, естественно - женские.

Шарп и Кэри, проанализировав полученные данные, создали некую приблизительную модель. Согласно ей, в дождливый сезон в углублении озера скапливается вода, а также огромные её объёмы сливаются в него со склонов окружающих гор.

Это становится причиной наводнения, из-за которого твёрдая глинистая почва размокает так сильно, что коэффициент трения резко снижается. В результате этого под действием ветра может сдвинуться с места и проехать некоторое расстояние даже Карен (Karen) - один из самых крупных камней, весящий порядка 350 килограммов.

Согласно их концепции, движение камней начиналось не во время ливня, а после него - ведь для того, чтобы размочить довольно твёрдую и абсолютно сухую поверхность, требовалось какое-то время.

Прошло ещё почти двадцать лет, когда после прогулки по Долине Смерти Пола Мессина, теперешний профессор из университета Сан-Хосе, в 1993 году жутко заинтересовалась камнями, которые она предпочла звать танцующими. Да так заинтересовалась, что стала усиленно изучать все атмосферно-геологические дела на дне Рейстрэк-Плайя. И, в конце концов, соорудила из своих изысканий целую диссертацию!

Некоторые камни, находящиеся рядом, движутся параллельно, а другие разъезжаются в разные стороны. Этот факт, замеченный ещё Шарпом и Кэри, является свидетельством непричастность льда к процессу. Камни, двигающиеся за счет него и находящиеся поблизости, оказывались бы неизменно вмороженными в одну льдину и двигались бы непременно вместе.

К тем результатам, к которым она пришла в своей работе, не могли придти предыдущие исследователи, ибо Пола для неё использовала возможности системы GPS, отслеживая положение камней с точностью до нескольких сантиметров.

Она обнаружила, что в целом камни не двигались параллельно. По её заключению, это подтверждает то, что лёд не имеет отношения к делу. Кроме того, изучив изменение координат аж 162 валунов, она поняла, что на скольжение валунов не влияют ни их размер, ни их форма.

Зато выяснилось, что движение во многом зависит от того, в какой части Рейстрэк-Плайя они находятся. Согласно модели, созданной исследовательницей, ветер над озером ведёт себя очень сложным образом.

После бури он разделяется на два потока, что связано с особенностями геометрии гор, окружающих Рейстрэк-Плайя. Из-за этого камни, локализующиеся по разным краям озера, перемещаются в разных, практически перпендикулярных направлениях. А в центре ветры сталкиваются и закручиваются в мини-торнадо, заставляя также вертеться и камни.

Интересно то, что в процессе движения камни существенно сдвигаются, попадая под действие то одного, то другого ветра, то вообще - попадая в вихрь в центре.

Однако, несмотря на то, что почти каждый год профессор Мессина изучает местоположение камней, она так и не может ответить на целый ряд непростых вопросов.

Почему некоторые камни передвигаются, а другие стоят на месте? Связано ли это с тем, что после схода воды земля в одних местах суше, чем в других? Движутся ветры узкими или широкими потоками, и как влияет это на камни? Почему камни «раскиданы» по всему дну озера, тогда как в результате таких регулярных ветров, направленных практически всегда одинаково, основная часть глыб должна быть у одного из краёв? Связано ли это с тем, что камни как-то «возвращаются» обратно, или их попросту забирают зачем-то люди? Да и в какое время камни чаще движутся: зимой, когда больше всего осадков, или летом?

И еще – «дорожки» от валунов остаются после того, как дно Рейстрэк-Плайя полностью высыхает. А вот сами валуны остаются, кстати, не всегда. Известно, что несколько раз люди видели одни лишь борозды, значит, валуны кто-то зачем-то себе присвоил. Но кто и зачем - неизвестно.

Совсем недавно, в 2010 году в Долину смерти была снаряжена студентская экспедиция LPSA Death Valley Excursion в программу которой входила не только выработка новых гипотез, но и проверка уже ранее высказанных. Результатом их работы стала следующая версия движения камней.

Итак, студенты сообщают, что основным источником воды, необходимой для феномена ползущих камней, являются снега на окружающих горах. В конце зимы – начале весны снег тает, а талые воды образуют на дне озера лужи, которые эпизодически замерзают.

Однако речь не идёт о попадании сразу многих камней в такой лёд. Напротив, как считают молодые исследователи, вокруг каждого валуна индивидуально нарастает нечто вроде воротника изо льда. Возможно, происходит это потому, что сам остывший камень - хороший аккумулятор холода.

Лёд снижает трение о грунт, но не только. Когда его подхватывает поток талой воды, лёд играет и роль плота, хотя бы частично приподнимая камень и уменьшая давление его на глину. Водяные потоки, ударяющие в ледяную корку, могут и разворачивать камни с бока на бок (что наблюдается по следам «ходоков»).

Также версия об индивидуальных корочках льда подтверждается дорожками, которые по мере продвижения становятся всё глубже. Просто лёд, сцепленный с камнем, по мере его движения тает, и камень вырезает в грунте всё более глубокую борозду.

Лёд может объяснить и загадку одиноких дорожек без валуна в конце. Раньше учёные думали, что кто-то просто похищает некоторые из ползающих камней на память. Несмотря на то, что знаменитое озеро лежит довольно далеко от населённых пунктов и сюда непросто добраться.

Теперь студенты говорят, что такие дорожки могли оставить крупные глыбы льда с вмороженными мелкими камнями. После того как лёд растает, следов от такого «пахаря» практически не останется.

Помощь льда помогает объяснить «недостачу» в силе воздушных потоков. Авторы студенческого исследования посчитали, что с ледяными наростами даже крупные камни могут сдвигаться с места под действием того ветра, что бывает над Рейстрэк-Плайя.

Кстати, ранее учёные установили, что пограничный слой воздуха над столь гладкой равниной крайне мал, то есть сильный ветер может бежать в считанных сантиметрах от поверхности и потому сдувать даже некрупные камни со скромной парусностью.

Параллельно одна из студенток Лева Макинтайр (Leva McIntire) выдвинула версию, что некоторые льдины с вмороженными валунами может двигать режеляция (regelation). Это оттаивание и замерзание холодной воды с двух сторон объекта при воздействии давления. Такой процесс создаёт силу, способную сдвинуть камень (что наблюдается обычно в ледниках).

Если нечто похожее происходит в холодные весенние ночи на дне Рейстрэк-Плайя, движение камней можно было бы объяснить и без архимедовой силы, помогающей валунам приподняться над грунтом.

Несмотря на “стройность” теории студентов, точку ставить рано. Исследования будут продолжаться и только время покажет, правдивой или ложной она оказалась. Ведь самое удивительное, что непосредственно момент движения камней до сих пор так никто и не отснял.

На первый взгляд подобное кажется немыслимым. Ведь глыба — это самое неподвижное из того, что только есть на Земле. Но на такие «живые» камни нужно посмотреть пристальнее. Тогда окажется, что не все так просто. Можно не верить, но каменные изваяния стареют, дышат, думают и даже двигаются.

Высохшее озеро Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США

Это место уже давно привлекает к себе пристальные взгляды. Многим воочию хочется поглядеть на древние булыжники, которые лежат на дне старинного озера, успевшего высохнуть.

Вроде бы такие валуны должны интересовать только бородатых геологов, но нет. Учитывая, что невозмутимые глыбы движутся, они любопытны всем. Неопровержимый факт — человеческий глаз зафиксировать передвижение не может. Из-за этого ученые выдвинули несколько теорий, почему так происходит. Объяснения могут быть следующими:

- Землетрясения. Из-за чрезмерной сейсмической активности и происходит движение камней.

- Ветры. Они очень сильные, особенно зимой. Правда, многие понимают, что сдвинуть большую глыбу такой ветер не в состоянии.

- Температурные колебания. В дневное время камешки нагреваются и становятся больше. Ночью их объем понижается, в основном со стороны севера.

- Грязь. При регулярных дождях глина на дне озера намокает. Из-за этого даже большие валуны могут скользить.

- Лед. После ливней вода обычно замерзает. Появляется тоненькая ледяная корочка, и камни скользят по такому «катку».

Таковы основные мнения. Правда, двигающиеся камни ясно показывают, что на самом деле у них совершенно иная природа.

Синий камень в Ярославской области

Под Ярославлем есть село под названием Городище. Поселок обычный, если бы не одно «но» — здесь предпочитает самостоятельно передвигаться один камень. Ученые полагают, что валун принес ледник. Во время солнечной погоды он имеет серый цвет. Но после того, как пройдет дождь камень становится синим. Древняя глыба передвигается с места на место еще со времен древних язычников.

После того, как на Русь пришло христианство церковь с переменным успехом пыталась избавиться от язычества и объявила прыткую глыбу «бесовским отродьем». После этого она была незамедлительно сброшен с холма. Но большинство славян не собиралось расставаться с верой предков. Люди считали, что языческие боги не покинут просто так священное место.

Священнослужителям ничего не оставалось, как закопать валун в землю. Но Синь-камень через 15 лет оказался на поверхности. Специалисты объясняют это тем, что водная эрозия размыла склон и грунт вытащил камень на поверхность. После этого преклонения перед валуном возобновились.

В дальнейшем камень пытались транспортировать, но он свалился на дно Плещеева озера — так Синь-камень через полвека оказался на прежнем месте. Он продолжается передвигаться и по сей день.

Другие камни

Передвигаются и другие безмолвные огромные глыбы. Часть из них широко известна, о других знают лишь единицы.

- Древний камень Будды. На Тибете есть монастырь. Его адепты на протяжении 15 веков наблюдают за ним. Считается, что сам Будда оставил на валуне свои отпечатки пальцев. Валун весит больше тонны. Предполагается, что его возраст около 50 млн лет. Его главная особенность в том, что он способен ползать. На 1 круг вокруг монастыря у него уходит 60 лет.

- Ползущие камни Долины Привидений. Они находятся на горе Демержи. Что любопытно, ряд валунов способен передвигаться с огромной скоростью.

- Камни-древолазы. В Кингстоне есть булыжники, которые непонятным образом оказываются на деревьях.

- Камни на других космических телах. Оказывается, они есть не только на Земле. Например, на одном из кратеров Луны были замечены булыжники, которые двигались и оставляли след.

Пола Мессина и ее исследования

Профессор Пола Мессина изучала геологические и атмосферные явления, чтобы понять природу «живых» булыжников. В 1993 году девушка защитила диссертацию на тему движущихся камней. Она занималась проверкой старых идей, используя систему GPS, которая позволяла точно следить за положением камней.

Профессор поняла, что глыбы чаще всего не двигаются по параллели. Из-за этого была отметена идея о причастности льда. Пола отслеживала координаты более 150 объектов.

Пола Мессина доказала, что на процессы скольжения не влияют ни размеры, ни форма. Зато важно, в какой части дна озера располагаются камни.

Была создана модель розы ветров над озером. Но та в итоге получилась довольно сложной из-за опоясывающих его гор. Ветер разделяется на несколько потоков, когда идет буря. Камни, которые находятся у противоположных концов водоема, перемещаются в различных направлениях. Потоки ветра сталкиваются в самом центре озера, закручиваются в маленький смерч. Он способен вращать булыжники.

Выяснилось, что во время самостоятельного передвижения камни попадают под действие нескольких вихрей. Возникают ситуации, когда они находятся в центре урагана.

Теперь с 1993 года профессор Мессина следит за ситуацией. Однако женщина по сей день не способна ответить некоторые вопросы. Из-за чего одни объекты спокойно лежат на месте, а другие упорно двигаются? По какой причине потоки ветра сгоняют булыжники в определенные места, а они со временем оказываются на другой территории? Имеют ли люди отношение к передвижению глыб?

Заключение

В итоге можно сказать, что у этой загадки по сей день остается множество невыясненных темных сторон. Самое удивительное то, что за все годы никто не смог определить настоящую причину. Споры не утихают, но все надеются, что благодаря современным технологиям и развитию науки ответ все-таки будет найден.